|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

253, 254,

255, 256, 257,

258, 259, 260,

261, 262,

| |

C'est la Rentrée

Chers Amies, Chers Amis,

Je vous retrouve, après une longue pause informatique estivale, très pris par ailleurs, sur une assez longue durée, puis des petits tours par-ci et par-là en fonction de mes aléas physiques.

Le 1er septembre, c'était généralement le 15 fructidor du calendrier républicain français, officiellement dénommé jour de la truite.

Le 1er septembre 1715 c’est aussi : La mort de Louis XIV, surnommé le Grand

Les jours que nous vivons, nous les recommençons chaque année en cette période de rentrée scolaire. Une nouvelle année de fin de vacances est toujours l’occasion de se fixer des souhaits, des vœux, des objectifs, parfois des défis pour bien vivre cette nouvelle année de rentrée !

Heureux de vous accueillir ou de vous retrouver sur le site, pour de nouveaux numéros à écrire ensemble si vous le voulez bien.

L’été touche à sa fin, et c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec la rentrée scolaire. Un moment toujours chargé d’enthousiasme, d’attentes, et parfois d’un peu d’appréhension, pour les enfants comme pour leurs parents.

Mais la rentrée, ce n’est pas seulement le retour à l’école : c’est aussi le moment de retrouver les associations (qui existent encore), un rendez-vous incontournable qui peut mettre à l’honneur toute la diversité et l’énergie de notre patrimoine Pieds-Noirs. C’est aussi un temps d’échange avec celles et ceux qui font vivre nos associations, et peut-être l’occasion, pour certains, de s’engager à leurs côtés.

Très belle rentrée à chacune et chacun d’entre vous ! Que cette nouvelle année soit portée par l’énergie, la curiosité, l’envie d’apprendre, de créer, de partager, de transmettre. Je me réjouis de vous retrouver lors des rendez-vous mensuels que j'espère encore nombreux qui feront vibrer vos mémoires au travers de la Seybouse.

Bon mois de septembre

" Bône " lecture

A tchao, Diobône,

Jean Pierre Bartolini

| |

|

C'était après la guerre de 39-45 et à cette époque, la jeunesse Calloise ne songeait qu'à passer du bon temps. Les bandes de jeunes-gens se formaient et l'amitié était de rigueur. Ils passaient leur temps = sur les plages - à faire des balades à la campagne - s'en aller danser au bal du marché - se promener le soir sur le cours Barris, pour reluquer les belles petites demoiselles...

Un beau soir, ils décidèrent, d'aller en bande jusqu'à la presqu'île, afin de faire une sérénade, sous les fenêtres de la fille d'un pêcheur, dont, l'un des garçons du groupe s'était épris. Ils attendirent que la soirée s'avance et qu'il fasse nuit noire, pour s'en aller vers la presqu'île, faire une belle et douce sérénade, au pied même de la maison de la jeune-fille. Dans le petit groupe, se trouvait un jeune tirailleur algérien, qui possédait un vieux gramophone à manivelle, qu'il trimbalait sur la chéchia qu'il avait sur la tête et ainsi que quelques vieux disques, qu'il se plaisait à faire tourner suivant les circonstances. Donc, tout était prêt, pour faire une sérénade à la donzelle.

Les voila partis joyeux vers la presqu'île et ils se dirigèrent sans bruits, vers l'endroit où, résidait la demoiselle. Arrivée à destination, ils s'installèrent en silence sous les fenêtres, lesquelles, étaient grandes ouvertes en cette chaude nuit de l'été. La sérénade commença, lorsque, le tirailleur algérien, lança son gramophone qu'il tenait toujours sur sa tête et qui se mit à cracher une chanson langoureuse. Combien de temps dura cette sérénade ? Pas bien longtemps il me semble, car, pas du tout appréciée par les intéressés, notamment, les parents de la jeune - fille.

Si cette douce musique devait ravir la donzelle, elle ne devait pas ravir son père, car, soudain ! Des éclats de voix en colère jaillirent des fenêtres, alors qu'un pot de chambre d'urines, devait s'abattre sur toute l'assemblée en inondant au passage le pauvre gramophone et le tirailleur, ce qui mit fin à a voix du gramophone.

Toute la bande pris la fuite en rigolant de plus belle. C'est ainsi que se termina la sérénade presqu'îlienne.

UNO PERITILE

Mais puisque nous sommes à la presqu'île, laissez-moi vous conter une petite histoire bien amusante.

C'était par une chaude nuit d'été où, un couple de personnes d'un certain âge qui habitait la presqu'île, s'étaient couché en gardant les fenêtres grandes ouvertes. Le vieil époux mal entendant, qui était marin-pêcheur de métier, dormait comme un loir depuis déjà un bon moment et près de lui, sa corpulente femme, indisposée par la chaleur, avait du mal à trouver le sommeil.

Au beau milieu de la nuit, soudain ! Le vieil homme se réveilla en sursaut et se précipita vers la fenêtre, pour observer un bon moment le ciel. Puis, en grommelant de plus belle, il alla se recoucher en disant à sa femme, qu'il avait été brusquement réveillé dans son sommeil, parce qu'il avait entendu un violent coup de tonnerre. Pourtant, lui dit-il, en regardant par la fenêtre, le ciel était clair, sans nuages et que la lune brillait.

Dans la pénombre de la chambre, sa femme lui dit d'un air détaché =" Mais non ! C’est moi, qui ai fait uno péritile", autrement dit un petit pet.! Mais, quel pet, venant de cette grosse mémère, car, ce n'était pas un péritile, mais un pet éclatant et bruyant, à réveiller son époux malentendant et même tout le quartier.

Cette histoire fit alors le tour de la cité et curieusement on en parle encore aujourd'hui.

Jean-Claude PUGLISI

- de La Calle Bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens en presqu’île - HYERES ( Var )

(le 28 Mai 2025. )

|

|

|

ANGUSTIAS STAR

Gilbert Espinal

Echo de l'ORANIE N° 249, MARS/AVRIL 1997

|

|

La cour elle est Catastrophée !

Je crois qu'Angustias elle s'en va...

A Hollyvoode...

Elle s'est reçue une proposition : Mirobolante !

Un ponte! Un ponte du cilima ! Y I'y a écrit une let' avec un timb' plus rare sur I'envelopp'. Doudou y l'a découpé avec des ciseaux pour le met dans sa collection, mais dans I'opération, le timb’ il a perdu ses dents.

Ça fait qu'y vaut plus rien du tout, y parait.

Dans cet' let' y lui dit, que c'est une grande artiss', que y en a rien que deux qui comptent : elle et Greta Garbo. Qu'y I'a vue dans la bataille des cigarières de Carmen et que depuis y peut plus dormir de la nuit de tellement qu'y pense à elle, et que si elle veut partir pour aller tourner, non seulement y lui paye le voyage en quatrième sur un cargo, mais z'encore y lui donne je sais pas combien de dollars par semaine. Tout ça écrit en américain. C'est grâce à Madame Sacamuelas qu'on a compris : elle a un liv' formidab', gros, avec une couverture rouge ; vous z'avez le mot américain par ord' alphabétique et en face, le mot français. Ça s'appelle un dictionnaire. C'est d'une simplicité enfantine ! De nos jours y a de ces choses !

Bigoté il est jaloux comme un tig', surtout au passage que le ponte il écrit qu'y peut pas dormir de la nuit, pasqu'y fait que penser à Angustias.

- ll a qu'à prend' du tilleul, il a fait, ce sans vergogne ! Mais que moi je comprenne I'américain et que je le lise ça du premier coup ? Qu'est-ce je fait ? Pos, je m'attrape un revolver et je te le troue comme une passoire.1111..

- Y faudrait que tu vises bien, elle a rigolé, Angustias, et que ton revolver y soye fort, pour que tu lui touches j'qu'à Nevyorke.

- Et tu vas t'en aller par ces mondes, elle a commencé Martyrio, qu'y parait qu'y se passe des choses terrib' : des tremblements de terre, des orages et des typhons, avec un vent que les gens y sont emportés comme un rien !

- Qui ne risque rien n'a rien, ma fi' ! elle a déclaré. Angustias. Quand je vous rapporterai ici, des milles et des cents et qu'on pourra manger rien que de la langouste et du veau de France (qu'encore il a augmenté de quatre-vingt-dix francs la livre !) vous vous souviendrez plus si je suis été emportée comme un fétus de paille ou non comme tu dis toi. C'est que en Amérique, les artiss' ça se paye !

- Main' nant que j'ai I'impression que tu vas z'êt' grand-mère ! elle a repris Martyrio... i

- Et quoi ? elle a sauté Angustias : Marlène Dietrich elle est pas grand-mère, elle aussi ? Et elle arrête pas de tourner et de retourner ses pellicules...

- Et de tourner et de retourner la tête aux hommes, elle a insinué Consuelo ; y parait qu'elle va se marier pour la cinquième fois.

Bigoté y s'est mis comme un fou...

- Si je te vois moi en train de faire comme cet' sans honte de Brigitte Bardot, c'est que je te tue ! il a crié à Angustias.

Angustias elle a deshaussé les épaules et elle a dit :

- Y faut que je fasse venir la couturière pour qu'elle me fasse des robes, pasque si j'arrive là-bas, je veux pas qu'on me prenne pour Marie Trapos. Y faut que les journalisses y soyent éblouis. Je me vois dans un ensemb' avec des fleurs de toutes les couleurs, comme la main de grosses, en train de descendre les escayers de la passerelle de I'aréoplane en recevant une gerbe de fleurs en matière plastique au miyeu d'une foule délirante, qu'elle crierait en américain : "Vive Angustias" !

- Et avec quel chapeau ? Elle a interrogé Martyrio.

- Pas, mon chapeau tonkinois que je me suis acheté, pour si on irait à la plage, y a trois ans, qu'encore il est bon, elle a répondu Angustias.

- Le chapeau tonkinois non ! elle a fait Martyrio, c'est plus la mode ! T'y as pas vu sur le journal, qu'à présent, à Paris c'est la mode des couscoussiers.

- Moi je veux pas faire des frais à tant que le type du cilima y m'a pas donné des sous, elle a coupé Angustias.

- Pourquoi faire des frais ? elle a dit Martyrio. T'y as pas le tien de couscoussier ? D'un côté on lui met une fleur artificielle et de I'aut' un oiseau (qu'on a qu'à envoyer Doudou avec son estac, pour en a'oir un), ciquante centimet' de oilette, et t'y as un chapeau au poil...

On I'y a essayé Ie couscoussier à Angustias et y lui allait comme un gant. Un mannequin !

- Y faut t'acheter un corset, elle I'y a dit Consuelo, que si t'y es vedette, y faut que tu te recueilles. Tu peux pas laisser comme ça des parties de ton individu vagabonder sans sa'oir où elles sont.

- Moi un corset ! elle a sauté Angustias, jamais de la vie ! Y a cinquante-huit ans, que je suis sans corset et je vais pas main'nant, me mett' à tirer des ficelles. D'abord je pourrais pas respirer.

- Pos y faut que tu choisisses, elle I'y a déclaré Consuelo Hollyvood ou le corset...

Angustias elle a baissé la tête el elle a dit :

- Je peux pas laisser mon mari tout seul ici. Surtout main'nant qu'y risque d'êt' grand-père ! Nous tous on s'est mis à pleurer comme des bourricots.

|

|

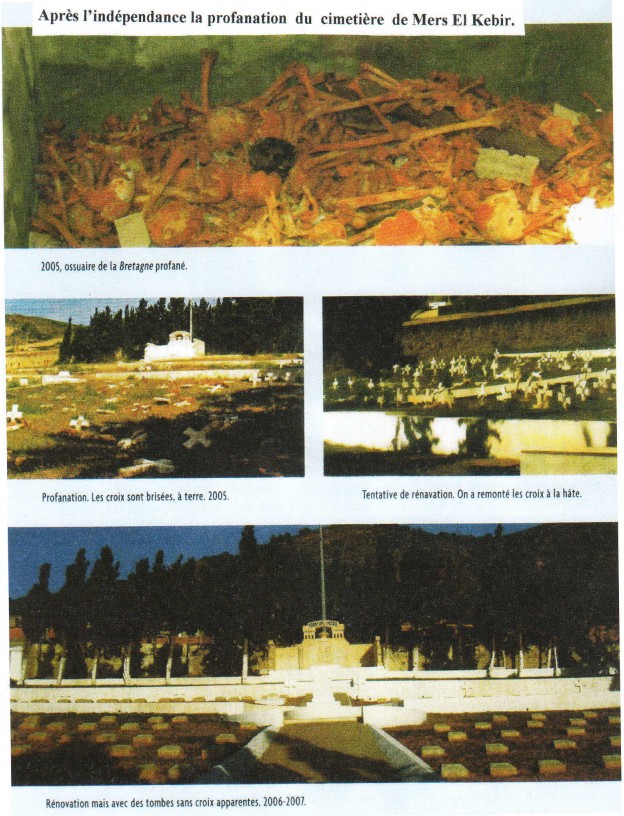

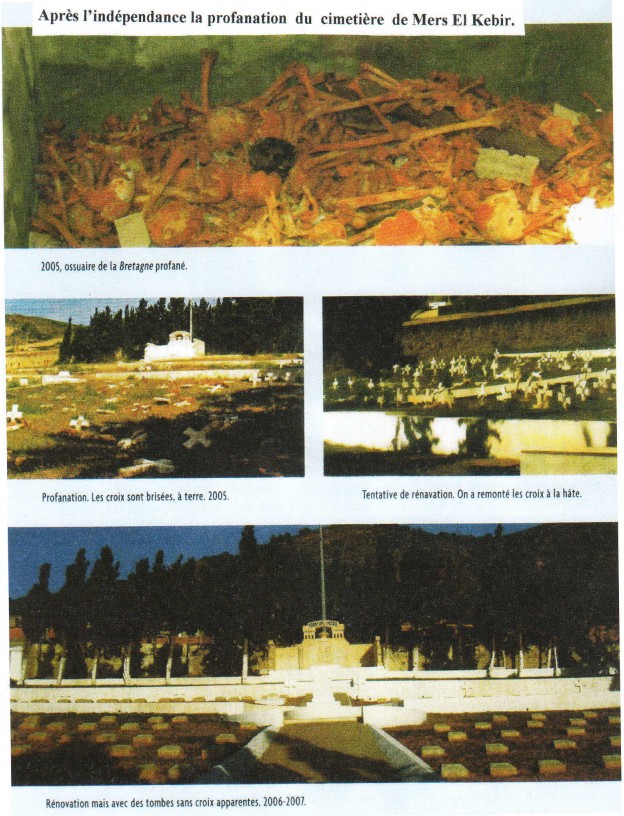

MERS EL KEBIR

Par Yves REMY

ACEP-ENSEMBLE N°288

|

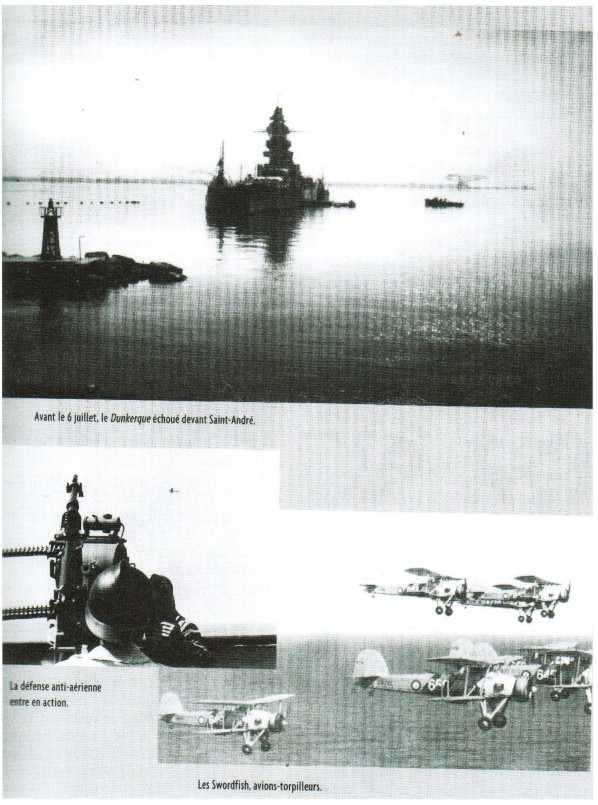

3 juillet 1940 Churchill imposa à ses amiraux l'infamie de Mers el Kebir

A l'époque j'habitais Sainte Clotilde petit village entre Oran et Mers-el-Kébir, il est vrai que je n'avals alors que trois ans, pourtant j'ai des souvenirs qui me restent.

Le massacre de Mers el Kebir fut ordonné par le Premier ministre anglais M. Winston Churchill.

Baptisé sous le nom de code « catapulte », il ne devait laisser aucune chance aux marins français.

Lors de cette opération, la Royal Navy, tua en une semaine plus de marins que la Kriegsmarine allemande pendant la guerre. : 1297 morts et 350 blessés.

Selon l'Amiral Alphand, la flotte française serait passée dans les ports alliés sans sourciller, si le ministre de la marine dans le cabinet dont faisait partie le général De Gaulle, lui en avait donné l'ordre, M. Reynaud ministre de la défense nationale pouvait le donner avant de démissionner.

Le 7 juin 1940 Dudley Pounds, suggère à son amirauté : La seule solution possible est de couler la flotte française, parce que l'amiral Darlan ne voulait pas leur livrer.

Message de l'amiral Darlan : quelle que soit l'évolution de la situation, la marine peut être certaine qu'en aucun cas la flotte sera livrée intacte à l'ennemi. J'ai donné l'ordre à la flotte de combattre, avec la plus grande énergie.

Le 18 juin message de l'amiral Darlan : « Ne laissez aucun bâtiment tomber intact aux mains de I'ennemi. »

Le 19 juin nouveau message de Darlan : «Je vous donne ma parole d'honneur, que la flotte française ne sera jamais livrée et qu'elle sera plutôt détruite que de subir une infamie. »

Le 20 juin, Churchill déclare : « Je n'ai pas confiance en la parole de Darlan la meilleure place de la flotte française est au fond ».

Ajoutons que De Gaulle le 22 juin déclarait à la BBC, Rien n'est fait, il résulte de ces conditions d'Armistice que les forces françaises, de terre, de mer et de l'air seraient livrées » alors que des soldats français se faisaient encore tués, défendant la mère patrie, sur un sol que De Gaulle avait déserté

M. Cordel, secrétaire d'Etat Américain déclare : « J'ai entendu dire que la marine britannique avait été opposée à cette Attaque. »

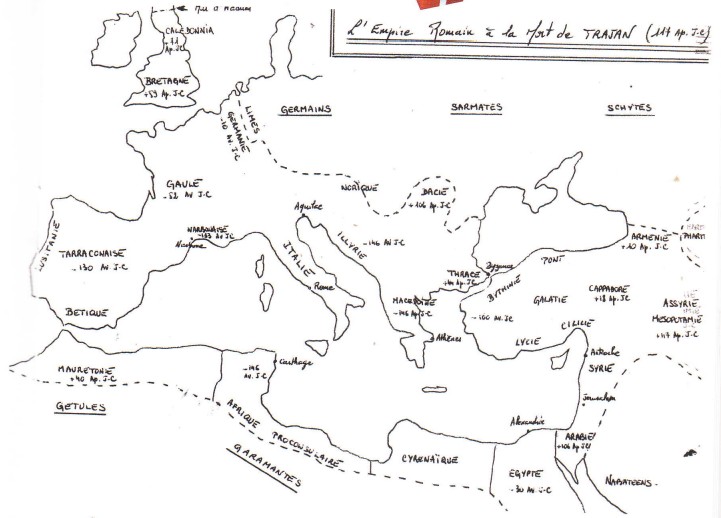

Notre marine militaire, commandé par I'amiral Darlan, comPortait au moment de I'armistice :

2 cuirassés de 35000 tonnes : le Richelieu et le Jean Bart ce dernier inachevé.

2 croiseurs de bataille : le Dunkerque et le Strasbourg.

5 cuirassiers de 22OOO tonnes : la Lorraine, le Bretagne, le Provence, le Courbet et le Paris.

7 croiseurs de 10000 tonnes : le Duquesne, le Tourville, le Suffren, le Colbert, le Foch, le Dupleix, l'Algérie.

11 croiseurs de 6000 et 7000 tonnes, type Dugay Jean de Vienne.

Le porte avion Béarn

Le transport d'aviation commandant Teste

28 contre-torpilleurs type Jaguar, Tigre, Vauquelin, Fantasque et Mogador de 2100 à 2880 tonnes

41 torpilleurs

78 sous-marins

Soit un total de 620 000 tonnes de navires de combat.

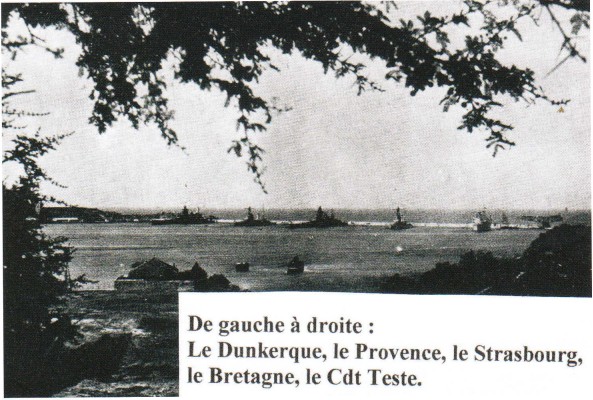

L'escadre attaquée par l'amiral Somerville, comprenait : les cuirassés Provence, Bretagne, Strasbourg et Dunkerque, le transport commandant Teste et les contre-torpilleurs : Kersaint, Terrible, Tigre, Lynx, Volta et Mogador.

En tout 120 000 tonnes, soit 20% du tonnage global de notre flotte. « Cette victoire éclatante annoncée par Winston Churchill »

Déclenchée dans la nuit du 2 au 3 juillet 1940, sur ordre de Winston Churchill, l'opération Catapulte fut menée par des commandos anglais.

Par surprise les anglais occupent les navires de guerre français basés dans les ports de Grande Bretagne ou sous contrôle anglais. Des ordres l'étendant au monde entier, avaient été donnés ainsi qu'il apparaÎt dans les propos tenus par l'amiral Decoux, commandant en chef des forces navales en extrême orient par son ami I'amiral sir Percy Noble, commandant en chef des forces navales britanniques en Chine, lors du dernier entretien qu'ils eurent à Saigon, le 30 juin 1940.

Le lendemain du 4 juillet 1940, l'amiral Muselier se rend chez Dudley Pound manifester son indignation, suite à ce massacre. Il demande et obtient du « First Sea Lord » la promesse que les enfants et les veuves des victimes du massacre de Mers el Kebir, soient indemnisés. Ce projet est signé le 5 juillet, quelque temps après, Winston Churchill refuse d'entériner le projet au motif, que si celui-ci est confirmé, son interprétation donnerait à croire : « un aveu de faiblesse »

Pour approcher les bâtiments français, afin de ne pas éveiller de soupçons, les vedettes transportant les commandos anglais, sont maquillés aux insignes de la Croix rouge.

Les marins français sont surpris, ils tentent de résister, plusieurs d'entre eux sont abattus par des rafales de mitraillettes, les autres sont désarmés

Attaque de Mers el Kebir

A 16h, 56 le 3 juillet 1940, la première salve Anglaise s'abat sur les vaisseaux français.

Les navires français à Mers el Kébir se trouvaient au mouillage, sans aucune possibilité de manœuvre et de dispersion, avec des chefs et des équipages rongés depuis 15 jours par les pires épreuves morales. En réalité les navires étaient hors d'état de se battre.

Ils ont laissé aux Anglais les premières salves qui sont décisives sur mer à de telles distances.

Branle bas de combat.

Le signal à peine déferlé aux bras de signaux de Dunkerque est aussitôt répété par les clairons des bâtiments.

Or l'escadre a disparu du large où ne brille plus que la vedette blanche venue pour une ultime tentative, minuscule tentative, minuscule sur la mer violette qui emmène le commandant Holland.

Le Hood, le Valiant, la Résolution sont venus à l'Ouest jusqu'à être masqués par l'éperon rocheux qui porte le fort de Mers-el-Kebir afin d'être abrités du feu que nous pourrions déclencher. La tactique de l'amiral Somerville était de rechercher pour les siens la position offrant le minimum de risques.

Par contre nos navires n'avaient pas la possibilité de combattre à égalité et aux salves qui dès l'ouverture du feu allaient s'abattre sur eux, ils ne pouvaient valablement répondre.

Etant donné la cadence des tirs des cuirassés anglais, ils devaient être écrasés avant toute défense.

La flotte française ne bougera pas.

Avant les premières salves anglaises.

Quatre geysers de 100 mètres de haut s'élèvent le long de la jetée, c'est la première salve anglaise. Aussitôt le signal d'appareillage général, qui flotte aux drisses du Dunkerque est hâlé bas, devenant exécutoire.

A cet instant l'amiral Somerville envoi le télégramme suivant à l'amirauté anglaise :

« I am engaging ennemi », L'amiral atlantique à l'amirauté française ; «combat engagé contre forces britanniques ».

Les contre-torpilleurs ont 900 mètres à parcourir avant d'atteindre les filets de barrage. Ils s'ébranlent en ligne de file manœuvrant pour éviter les gerbes d'eau qui se dressent sur leur route.

Toute l'escadre anglaise tire maintenant à cadence accélérée. De minutes en minutes, 24 obus de 380 s'abattent dans l'étroit espace. A moins de quinze mille mètres aucun blindage ne peut résister.

Les cuirassiers appareillent aussi , la Bretagne a mis en avant à la vue des premières gerbes. Mais un obus de 380 le touche par tribord arrière sous la cuirasse à hauteur des soutes à gargousses, des tourelles 4 et 5. Les poudres s'enflamment en fusant disloquent la coque.

A travers les ponts béants, une flamme gigantesque s'élève.

La Bretagne est touchée à nouveau par un obus qui explose dans les machines arrières, en quelques instants la moitié du navire est en flamme. D'énormes colonnes de fumée provenant des deux cheminées de la plage arrière montent vers le ciel.

De la passerelle déjà coupée du reste du navire, le capitaine de vaisseau Le Pivain, essaye malgré tout de poursuivre sa manœuvre. Grâce au compartimentage, l'avant pourra peut être échapper au feu, si les soutes à munitions ne sautent pas et profitant de l'erre que semble conserver le navire, peut-être pourra-t-on l'échouer ?

Les tirs continuent avec un nouvel obus qui explose au voisinage de la tourelle 3. Les incendies se multiplient gagnant et ravageant les batteries, ponctués par des détonations violentes des munitions de casemates de 138 qui sautent. Le navire prend de plus en plus de gîte. Par les déchirures, I'eau embarque par centaines de tonnes. Le Directeur de tir vient informer le commandant que l'artillerie est désormais inutilisable.

Le capitaine de frégate Rochas, commandant en second, fait observer que le navire va chavirer. Il ne reste plus qu'à l'évacuer. Le Pivain en donne l'ordre, Rochas quitte la passerelle pour diriger l'opération. On ne le reverra plus.

Bientôt le malheureux navire encaisse un nouveau projectile au pied du mat tripode. Il n'est plus qu'un brasier. Une dernière explosion, un éclat, une gerbe de fumée et de flammes d'une hauteur de près de deux cents mètres. Le drame est consommé.

En quelques secondes la Bretagne chavire, les eaux bouillonnantes entraînant dans la mort les survivants dans leur prison d'acier, que l'ordre d'évacuation n'a pu atteindre.

Neuf cent quatre hommes d'équipage, trente officiers tués, restés à leurs postes suivant les règles immuables de la marine de guerre.

Honneur à eux.

Le Dunkerque.

Le Dunkerque est touché ses tourelles bloquées, après deux minutes de combat, alors qu’il commençait à tirer sur le Hood.

Un premier obus l'atteint à bâbord arrière, sans causer d'avarie majeure, en effet I'obus traverse de part en part le hangar d'aviation, le pont, une chambre d'officier en ressortant, il perfore la coque sans exploser,

Aussitôt, le capitaine de vaisseau Séguin fait mettre en route très prudemment en raison des petits fonds qui le limitent sur son avant.

Au même moment deux nouveaux obus de 380 atteignent leur but sur tribord. Le premier traverse la cuirasse, la chambre de distribution d'une tourelle de 130 pour aller exploser dans l'entrepont cuirassé perforant le pont blindé inférieur, au-dessus des compartiments des machines avant.

La station d'huile qui régit les manœuvres à distance, des vannes à vapeur malgré les différents panneaux blindés sont mises hors d'usage.

Immédiatement, l'incendie ravage le compartiment des machines lequel se trouve envahi par les gaz d'explosion, refoulés par les ventilateurs.

Le groupe électrogène, alimentant les circuits principaux de bâbord est détruit.

Les ingénieurs, mécaniciens et le personnel survivant s'emploient à combattre l’incendie.

On ne dira jamais assez le sang froid et I'abnégation de ces hommes qui payèrent de leur personne.

Le second obus, traverse la cuirasse à la flottaison et explose dans les chaufferies qui alimentent le groupe de machines arrière, sectionnant les collecteurs de vapeur. Plus de cent mécaniciens et chauffeurs et deux ingénieurs trouvent une mort atroce.

On tente, mais en vain d'accoupler les machines arrière sur les chaufferies avant épargnées par le premier obus, mais les avaries sont trop importantes. Comme une catastrophe en entraîne irrémédiablement une autre, l'obus détruit les circuits principaux d'alimentation électrique tribord. Le navire tout entier privé de courant se trouve complètement paralysé.

En effet si les machines arrières peuvent encore utiliser pour un temps la pression de vapeur restante, si la barre peut être manœuvrée à bras, le manque d'énergie électrique interdit tout espèce de tir.

Un quatrième obus s'abat sur la tourelle 2, perforant le toit à hauteur de la demi-tourelle de droite se brise en fusant sans exploser, à quelques mètres de la passerelle, tout le personnel est indemne.

Par contre, le culot de ce projectile après avoir ricoché, s'en ira défoncer à trois cents mètres de là le poste de direction de tir de la Provence.

Il n'en est pas de même pour l'armement de la demi-tourelle, les gargousses en cours de chargement, touchés par des débris incandescents prennent feu, provoquant une explosion fulgurante qui volatilise les canonniers.

Le vaisseau Amiral est hors de combat. C'est tout juste s'il lui reste assez de vapeur pour qu'il puisse chercher un abri dans le fond de la rade, mouiller pour réparer ses avaries.

La Provence.

La Provence porte la marque de l'amiral Bouxin. Dès le signal d'appareillage général à 17 heures, il met en avant, décolle du quai d'embarquement très lentement afin de ne pas gêner le Dunkerque devant lui. Trois de ses tourelles ont commencé à tirer.

Les premières salves, destinées au Hood sont un peu courtes. Au moment où le tir doit être corrigé, la Provence doit l’interrompre. Son poste de direction de tir, qui est le seul endroit d'où l'on peut voir I'adversaire est bloqué par le culot qui a ricoché du Dunkerque. Le lieutenant de vaisseau Cherrières, directeur du tir est grièvement blessé ainsi que deux de ses serveurs les plus proches.

Vingt deux obus de 340, n'en sont pas moins partis à son adresse.

La tourelle 4 est dans I'impossibilité de tirer, masquée par la fumée et des flammes provoquées par un obus de 380 anglais, qui pénètre profondément à l'arrière.

Le feu fait rage à l’intérieur et la passerelle est prévenue que la température des soutes à munitions des tourelles 4 et 5, augmente de minute en minute. Il convient de les noyer pour éviter une catastrophe. S'élançant au travers des flammes, officiers et hommes de la sécurité réussissent à atteindre les vannes.

Dans les chambres à poudre, le personnel attend les ordres en dépit de l'envahissement des locaux par les fumées et les gaz suffocants refoulés par les ventilateurs.

Le sort de la Bretagne est évité à la Provence, il n'en risque pas moins que petit à petit l'arrière s'enfonce, la pression de l'eau pénétrant par la brèche fait sauter l'une après l'autre les cloisons ébranlées par les explosions. L’incendie progresse, malgré tous efforts.

Le tir ennemi ayant cessé, il ne reste plus qu'une chose à faire ; s'échouer pour sauver le navire.

Le Commandant Teste.

Il est le seul grand navire à ne pas être cuirassé. Un seul 380 l'aurait volatilisé. Le plus grand des hasards a voulu qu'il ne reçoive pas un seul obus.

Nous avons laissé les contre-torpilleurs au moment où ils se dirigeaient vers la passe, pour rejoindre leur chef de division.

Mogador, Volta, le Terrible le bâtiment de guerre le plus rapide du monde, le Tigre, le Lynx. Le Kerdaint dont une machine est avariée, les accompagnent sachant qu'il ne pourra les suivre longtemps.

À vingt quatre nœuds, ils s'élancent, les salves anglaises trop longues tombent dans l'axe de la jetée, qu'ils doivent doubler pour sortir.

Le Mogador s'engage déjà dans la passe dans le but de joindre un torpilleur anglais, qui s'était engagé en direction de la pointe de Canastel.

Son commandant, le capitaine de frégate Maerten fait ouvrir le feu, ses 138 ont déjà tiré une vingtaine d'obus, quand le capitaine de frégate Jacquinet, commandant le Volta qui suit le Mogador, voit une explosion formidable qui fait disparaître le Mogador.

C'est avec difficulté qu'il a le temps de mettre à 25 degrés de barre pour éviter son devancier.

Arrivant à sa hauteur, il constate que ce dernier est coupé en deux atteint par un obus de 380, provoquant l'explosion des grenades sous-marines de l'arrière. Un quart du bâtiment disparaît avec 37 hommes.

Cependant les cloisons de l'avant tiennent toujours, il continue à flotter droit.

Pris en remorque par le courageux équipage de la gabarre, la puissante, malgré l’incendie qui le ravage, Incendie qui nécessitera plus de quatre heures d'efforts.

Pour sortir de cet enfer, Jacquinet qui a pris le commandement met à 30 puis 40 nœuds.

Il a l’intention de piquer sur le Nord-Est puis de revenir dans l'Est de I'ennemi pour engager le combat au plus vite en tournant vers Ie Nord pour l'attaquer à la torpille la nuit tombée.

Il agit ainsi car à ses yeux c'est la solution d'obliger l'escadre anglaise à manœuvrer de manière à attirer les coups sur lui et de cette façon soulager les camarades pilonnés.

Sortant du barrage, le Terrible apercevant un torpilleur anglais ouvre le feu. Ses pièces de 138 suivies de celles du Volta crachent à plein débit Le Britannique répond par une courte salve puis se dérobe à toute vitesse derrière un écran de fumée.

Peu après un nouveau torpilleur plus gros que le précédent, débouche à grande vitesse de l'extrémité Est du rideau de fumée. Il est pris sous notre feu. A la troisième salve, le but est encadré à la quatrième touché. Des flammes jaillissent de l'arrière. Accusant une forte bande, il ne trouve son salut qu'au travers un rideau de fumée. Il était là pour télémétrer la division.

Dans un ronronnement monstrueux une salve de 380 destinée aux contre-torpilleurs, heureusement trop longue les coiffent et va s'abattre sur la côte

A ce moment le Tigre et le Lynx, abattent sur la gauche pour attaquer un sous-marin qui vient de lancer des torpilles.

Soudain de toutes les passerelles monte une immense clameur :

Le Strasbourg, voici le Strasbourg !

En effet splendide de majesté, donnant une impression de puissance invincible, son pavillon claquant au vent dans le soleil, le grand croiseur de bataille fonce vers la haute mer.

Dès l'arrivée de la première salve, il a largué ses amarres arrière, filé sa chaîne et mis en avant ses machines .

A l'arrivée de la troisième salve, celle qui frappe l'arrière de la Bretagne sa voisine en le criblant d'éclats, il amorce son mouvement. Par une chance inouïe, moins d'une minute aPrès, une salve groupée tombe à l'endroit précis où se trouvait son arrière. Un éclat fauche son mat de pavillon de poupe. Quelques secondes plus tard il était immobilisé.

Remontant ses camarades à Petite vitesse son évolution achevée, il longe la Bretagne en feu et la verra chavirer.

L’attention de son commandant, le capitaine de vaisseau Colinet, se concentre sur l'ouverture des filets, qu'il va falloir aborder.

Juste à toucher sur sa droite, pour éviter les mines mouillées par les avions anglais son étrave labourant les eaux bouillonnantes, il atteint la zone critique. Passera-t-il ? Il Passe.

Lui au moins pourra se battre, riposter, venger les morts tués lâchement.

Aussitôt les filets franchis, il met à 28 nœuds, à son bord tous sont tendus, dans l‘imminence du combat.

Aussitôt les 330 du Strasbourg crachent leurs bordées, dès la Première, le Britannique est encadré. Il fuit de toute la vitesse possible. La seconde tombe à le toucher à l’instant où il entre à l'abri de la fumée protectrice. On ne le reverra plus. Les cuirassés pas d'avantage, à part le Hood aperçu vers 17,40 h dans une échancrure du rideau de fumée avant que le Strasbourg, paré partout, n'ai eu le temps de rouvrir le feu.

Jumelles et télémètres braqués en direction de l'adversaire, tourelles orientées, il ouvrira le feu de toutes ses pièces, sitôt I'ennemi aperçu.

Mais alors que les cuirassés britanniques, devraient se profiler dans le soleil rien n'apparaît.

A huit milles environ, une sombre muraille qui couvre 20% d'horizon se dresse. on comprend. Dès que le Dunkerque et la Provence ont commencé à tirer, les vaisseaux anglais se sont fait couvrir par des rideaux de fumée

Le combat n'était pas du tout au programme. Massacrer sous des déluges de feu, une flotte empêtrée dans un espace restreint était sans risques pour l'assaillant, Mais dès qu'il y a une riposte tout change.

Mais ce qui pour l'heure, s'avère le plus urgent est le secours aux blessés.

Les derniers obus tombés, tous les bâtiments mettent à l'eau leurs embarcations afin de secourir les rescapés de la Bretagne qui se débattent comme ils le peuvent dans une mer souillée de mazout qui les aveugle et les étouffe.

Les actes d'héroÏsme et de solidarité se multiplient pour sauver leurs camarades

Le soir tombé l'escadre martyre compte ses morts.

De tous les bords on s'est élancé pour rechercher les blessés. Les médecins et infirmiers s'empressent et constatent l'horreur de groupes pitoyables, aux membres brisés ou gazés, brûlés, intoxiqués, commotionnés, choqués.

Les officiers suivant la tradition refusent d'être repêchés aussi longtemps qu'il restera un homme à I'eau

Certains s'entraident afin de pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Un matelot du Dunkerque plongera douze fois ramenant à chaque lois un camarade jusqu'à qu'il s'affale complètement exténué. Un quartier maître du Teste, la clavicule cassée ne pouvant nager que d'un bras, plonge du haut du bord par trois fois.

Peu à peu, les morts sont remontés des chaufferies, des soutes où ils ont été surpris à leurs postes de combat, héros obscurs, victimes innocentes sur lesquelles se penchent avec une sollicitude marquée d'effroi, leurs chefs, leurs camarades, certains les plus cruellement atteints succombent aux atroces morsures de la vapeur fusant des collecteurs disloqués, n'ont parfois plus de visage.

Appelé de partout, le révérend père de Geüseer, grand mutilé de la guerre de 14-18 et aumônier de la 2ème division de ligne, qui après avoir au début de l'action donné l'absolution générale, n'a cessé de s'agenouiller et à découvert sur une des passerelles de la Provence, de réciter les prières des agonisants.

Sur les quais du port, ce ne sont que des files d'ambulances et de camionnettes pourvues de cadres porte-brancards qui conduisent aux hôpitaux el sur le navire hôpital Sphinx, les blessés les plus touchés, Les autres sont conduit sur Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen. Cela durera une bonne partie de la nuit.

Un peu avant I'aube, à I'exception de quelques hommes de sécurité laissés à bord, pendant que le commandant Teste tous feux éteint se glisse vers Oran, les équipages du Dunkerque et de la Provence gagnent la terre. Si rien ne devait se produire au jour, on reviendra pour procéder aux réparations les plus urgentes.

Du Dunkerque, où les pertes sont particulièrement lourdes, l'amiral Gensoul peut prendre une vue de la situation de son escadre.

La Bretagne chavirée, la Provence en feu de l'arrière, le Mogador en feu mais flottant encore tout droit, le Strasbourg et les contre-torpilleurs échappés, le Teste miraculeusement épargné, le Dunkerque provisoirement immobilisé

L'amiral sud déclare dans un communiqué en clair, pour le moins maladroit , disant que les avaries du Dunkerque minimes, seraient bientôt réparées.

Les Anglais reviennent

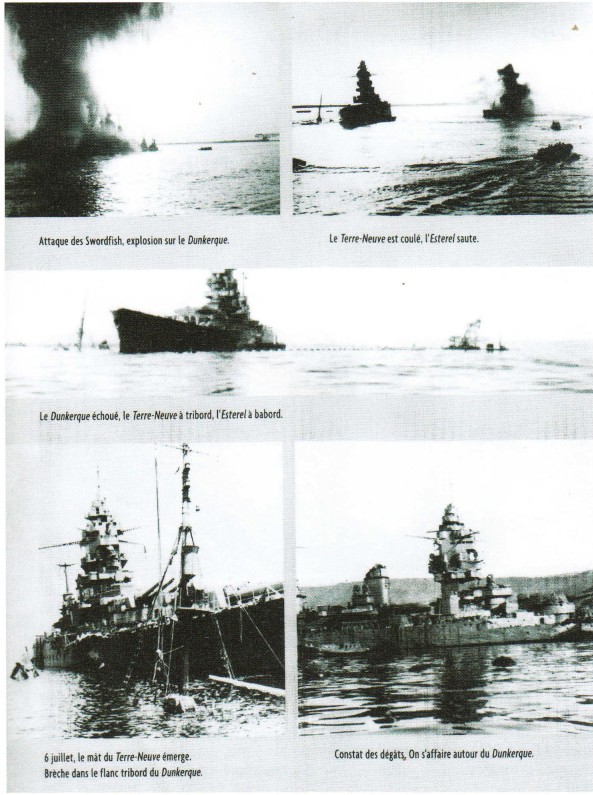

Le 6, après ce communiqué, entre 5h30 et 6 h du matin trois vagues d'avions torpilleurs, lancés de l'Ark Royal, attaquent le croiseur.

( Ce que mon père, qui habite à Mers-El-Kébir, voit et prend pour des hydravions étaient en réalité des avions torpilleurs.)

La première vague arrive par I'Ouest, survole la jetée, l'épave du Mogador, lance ses torpilles sans résultat vire à gauche et regagne le large.

La deuxième, venant du sud-est, très gênée par le feu nourri de la DCA de la Provence, n'insiste pas.

La troisième, abordant la rade par le sud-ouest, lance une double attaque sur bâbord et sur tri bord. Un remorqueur, l'Esterel et un chalutier le Terre Neuve accostés au Dunkerque, reçoivent des torpilles.

Mais alors que l'Esterel à gauche coule, le Terre Neuve chargé de grenades sous-marines explose créant une large brèche dans le flanc du cuirassé, tuant ou blessant 4 officiers et 150 hommes.

Entre temps, un nouveau bâtiment coule.

S'ajoutant à celles de l'avant-veille, ces nouvelles victimes portent à 1297 le nombre de morts

Terrible bilan de I'attaque, tués, disparus :

Officiers : 47 - Maîtres principaux : 5 - Premiers Maîtres : 16

Maîtres : 44 - Seconds Maîtres : 134 - Quartiers Maîtres 352

Matelots : 701

Total 1297

Blessés :

officiers : 14 Premiers Maîtres : 5 - Maîtres : 11 - Seconds Maîtres : 20 - Quartiers Maîtres : 109 - Matelots : 192

Total 351.

Bibliographie : Ouvrage d'Yves Remy : « Aussi loin de Dieu et si près de la France ».

Yves Rémy

|

|

|

LE MUTILE du N° 162 à 176

|

SOUVENIRS

DE MA CAPTIVITÉ EN ALLEMAGNE

(12 OCTOBRE 1914-17 JUIN 1917)

VII - 168

Nous étions divisés en cinq bataillons. Chaque bataillon comprenait 1.000 hommes qui occupaient 12 à 15 baraques, très symétriquement bâties et bien pourvues de fenêtres.

Chaque baraque était divisée, intérieurement en trois chambres dont une grande, chauffée par deux poêles pour les hommes, deux petites chauffées également et bien éclairées pour les sous-officiers et caporaux.

Au point de vue administratif, chaque bataillon, commandé par un lieutenant et un feldwebel se divisait en quatre compagnies dont le chef est un sous-officier ou un soldat allemand qui avait sous ses ordres des sergents ou des caporaux pris parmi les prisonniers, pour la désignation des corvées ou le commandement des exercices de rassemblement. Il y avait également un sergent prisonnier dit, chef de bataillon, chargé de donner, mais plus souvent de transmettre, les ordres.

Le 1er bataillon, composé, au début, des derniers prisonniers arrivés, devint, dans la suite, le bataillon des volontaires pour la Turquie. Le 2ème bataillon, où se trouvait le bureau de la Kommandatur et le bureau arabe, était en majeure partie, composé de tunisiens.

Le 3ème comprenait les goumiers, les civils et les amputés. Le 4ème recevait les nouveaux arrivés et les prisonniers du 1er bataillon, qui avaient refusé de se faire inscrire pour la Turquie. Ce bataillon n'avait été constitué qu'en mai 1915, de l'arrivée des prisonniers fait, le 22 avril 1915 à Langemark.

Enfin le 5ème comprenait les prisonniers hindous.

Le plus haut gradé, commandant le camp, était le commandant major Von Halden qui avait beaucoup voyagé Algérie. Il était secondé par le capitaine Meutz, consul d'Allemagne au Maroc et qui était arabisant.

Mais le vrai chef, celui qui avait secrètement le Commandement du camp, était le lieutenant du 1er bataillon, le lieutenant Grobbal. Celui-ci avait, en effet, le droit de punir ou de récompenser qui il voulait, de gracier toutes les peines prononcées par von Halden ou par Mentz ou, s'il jugeait utile à la propagande, de mettre quelqu'un à la compagnie de discipline ou au cachot et même de le traduire devant un conseil de guerre.

Son compagnon favori était Mohamed ben Larbi, professeur de diction, marocain d'origine mais vivant à Berlin depuis longtemps et qui avait placé dans chaque bataillon un ou deux espions dont la mission consistait à lui rapporter les paroles ou les aces, voire même les pensées parfois clivés des prisonniers.

Plus tard, un lieutenant déserteur du 7ème tirailleurs, Boukabouya, vint le seconder ; il entreprit la propagande anti-française. Il prêcha plus que ses émules l’engagement des prisonniers dans les rangs turcs :

« Vous m'avez, peut-être connu, dit-il dans l'armée française comme lieutenant ; j'étais proposé comme capitaine, mais ayant vu l'injustice et la vertu non récompensée chez les arabes, mon cœur s'est révolté et j'ai déserté. Vous gagnerez beaucoup si vous suivez mes conseils. L’Allemagne sera victorieuse et vous donnera les postes de choix après la paix. »

Pendant quelques mois Boukabouya fut chargé du 1er bataillon et c'est pendant ce commandement éphémère qu'il a publié une brochure intitulée : « l'Islam dans l'armée française.»

C'est pour démontrer les mensonges qu'un professeur français à Genève, M. Montet, écrivit dans la suite : -«l'Islam et la France ». Dans, cette brochure, M. Montet démontra l'attachement, la fidélité et le dévouement des Arabes envers la France. Irrité, Boukabouya publia une autre brochure : «Les Musulmans dans l'armée française », qui ne produisit aucun des résultais espérés par son auteur.

Boukabouya agissait ainsi dans l'espoir de s'attirer la confiance des autorités allemandes et d'être, désigné au Maroc comme agent de propagande auprès des chefs indigènes dont il prétendait connaître les plus influents et dans le but de provoquer un soulèvement, contre la France.

Malgré son zèle ardent pour arriver à dompter ses coreligionnaires prisonniers, Boukabouya finit par perdre la confiance des officiers allemands et son rival Mohamed ben Larbi contribua à sa chute.. «C'est un espion envoyé par la France, dit ce dernier aux officiers allemands.

Cela suffit pour discréditer Boukabouya qui fut chassé du camp.

Il sollicita, dans un moment de colère, son envoi immédiat dans l’armée turque, où il recommença ses intrigues .auprès de l'autorité allemande dont il réussit à nouveau à capter la confiance. Il fut alors, à Berlin, employé au service du bureau oriental.

VIII - 169

Dès ce moment il fit paraître dans la presse berlinoise des articles, injurieux pour la France et qu'il signait de divers pseudonymes. Les extraits de ces articles m'ont été enlevés le jour où j'ai quitté le camp de Halbmondlager.

Le bureau oriental comprenait, une quarantaine d'employés musulmans émigrés de toutes les catégories. Le chef du bureau se nommait Chabniga, un allemand très fort en arabe littéraire, les employés travaillaient à lui imaginer toutes les espèces d'injustices dont les musulmans étaient les victimes dans les colonies des alliés et cela, d'ans le dessein de révoltes contre la France- et l'Angleterre la conscience des pays neutres.

Les agents de propagande étaient, en plus de Mohamed ben Larbi et Boukabouya, un nommé Sadek, d'origine tunisienne et qui avait été auparavant à la sûreté de Damas ; un Salah également tunisien émigré, professeur de français à Damas, et enfin un marabout, Cheik Mohamed, professeur d'arabe, à Damas qui, d'une « voix de cérémonie », célébrait les prières obligatoires du vendredi ou faisait, des harangues publiques, auxquelles tout le camp, même les amputés, était obligé d'assister et que nous devions approuver malgré nous : Il nous donnait aussi des leçons de Sidi-Khelif, une heure par jour et dans la mosquée.

Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la façon dont les prières du vendredi étaient faites, aucune règle religieuse n'était observée. Elles se faisaient dehors, la mosquée étant trop, petite, on n'exigeait pas les ablutions, on tolérait le port de la chaussure pendant, les prières.

Le seul but de ces prières ne pouvait échapper à aucun de nous, elles se faisaient non pour obéir à la religion, mais tout simplement, pour nous réunir et essayer, de surprendre nos véritables, sentiments. En effet, les sentinelles allemandes nous entouraient et veillaient à ce que, aucun de nous n'échappât à la cérémonie, elles allaient jusque dans les baraquements cueillir les réfractaires à qui ces simagrées répugnaient, et qui se refusaient à prier dans des conditions si pitoyables.

La confiance des Allemands dans les Titres était très limitée, on eut soin de désigner en plus 5 agents de propagande (un pour chaque bataillon). C'était des civils allemands, connaissant bien l'arabe, l'hindou ou un dialecte égyptien. Leur principal rôle était d’attirer l'attention de tous les prisonniers musulmans sur la grandeur et la force du militarisme germanique et de les convertir à leurs idées en leur parlant, principalement de l'alliance de l'Allemagne avec la Turquie.

Trois professeurs militaires allemands, très forts en arabe parlé et littéraire, servaient, d'interprètes dans le camp. Ils donnaient également des leçons d'allemand à une soixantaine de prisonniers. Ceux-ci étaient exempts de corvées et d'exercices journaliers durant les deux heures par jour que duraient les leçons. C'était le seul avantage qui les poussait d'ailleurs à fréquenter les cours.

Quelques jours après notre arrivée au camp trois bureaux de renseignements qui constituaient une sorte de conseil d'enquête furent fondés. Les chefs de ces bureaux étaient naturellement tout désignés : ce furent Mohamed Larbi, Salah et Sadek.

Chaque prisonnier était appelé et interrogé sur son opinion sur la guerre et sur la France. On nous posa des questions du genre de celle-ci : Est-ce que les Français vous traitent avec douceur ? Etes-vous leurs égaux en droit ? Respectent-ils votre, religion ? Est-ce que la justice est la même pour les Français et pour vous ?

Emploient-ils l'argent de vos impôts pour votre intérêt personnel et votre bien-être ? Etes-vous venus combattre, volontairement ou par la force ? Serez-vous content de la victoire allemande ? etc., etc.. »

Par l'intermédiaire de l'interprète allemand qui était contre, cette propagande, nous apprîmes que nos réponses étaient notées : bon, mauvais, jeune algérien, susceptible, etc. ; en dernier terme signifiait : reste fidèle à la France.

Les effets de ces trois bureaux de renseignements ne tardèrent pas à se faire sentir. Quelques jours après, l'envoi en représailles au camp de Buton fut décidé pour, l'un d'entre nous nommé Bouzar.

IX - 170

Après un long silence, Bouzar parvint à me donner de ses nouvelles et à me faire part de ses souffrances morales et matérielles, à cause de l'isolement dans lequel il se trouvait, du travail sévère auquel il était soumis et des mauvais, traitements. D'autres prisonniers, au nombre de 250 furent dirigés sur divers camps du côté de la frontière russe.

Par les soins de ces trois bureaux de renseignement, des journaux prêchant la guerre sainte étaient, distribués en masse : El Fatoua, El Djihade, La Défense, etc., ou des feuilles volantes calomniaient la France, l'Angleterre et la Russie. Les victoires d'Hindenburg étaient amplifiées et traduites en arabe, affichées dans chaque bataillon et célébrées par des conférences.

On nous montrait très souvent, des cartes du front et celles indiquant, les immenses possessions de l'empire ottoman ravie par les chrétiens ennemis. « Voyez ce que vous "possédiez autrefois» nous disaient les meneurs habituels. Ces cartes finirent par disparaître, car elles étaient habilement détruites, par des prisonniers.

Dans les journaux El Feloua, El Djihade, etc., on lisait des articles soi-disant émanant des prisonniers en Allemagne. Ils étaient, en réalité, préparés au bureau oriental, puis adressés au camp où ils étaient, par force recopiées par quelques prisonniers tunisiens ; ces articles ainsi recopiés, étaient ensuite adressés à la presse berlinoise.

D'autre part la Kommandatur a obligé certains prisonniers à se faire photographier avec le drapeau turc flottant au-dessus de leur tête. Dans, les baraques écoles, on enseignait en plus de la guerre sainte, l'histoire sainte de la photographie générale, mais surtout une préparation pour l'avenir. On essayait de nous faire révolter contre la France..

Tout le monde, sauf les employés, était astreint, sous peine de punition sévère, d'assister, deux heures par jour, à des leçons anti-françaises. On passait également, alors, deux heures par jour et par ordre de baraque, et de bataillon, à des représentations cinématographiques. C'était des projections de vues de villes animées (allemandes bien entendu), d'opérations de généraux illustres, de grandes revues militaires, de travaux de grandes usines allemandes, etc., etc..

C'est à cette époque que fut définitivement fondé le 1er bataillon qui fut désigné sous le nom de bataillon de guerriers saints el qui comprit un certain nombre de déserteurs et traîtres. Ces « guerriers saints » étaient mieux nourris ; ils allaient en promenade sous la surveillance de sentinelles et ils reçurent fout d'abord un uniforme de drap bleu, puis quelques mois après la véritable «Feldogian» allemande avec le bonnet de police turc, l'équipement complet et une solde journalière, de 0 F 25. Ils eurent en même temps un drapeau spécial et une fanfare.

Mais pour préserver le 1er bataillon de la colère des autres bataillons, on l'entoura d'une barrière en bois ; on nous défendit sévèrement, d'y pénétrer ; on installa même sur une tour dominant le camp deux mitrailleuses qui devaient ouvrir le feu sur nous en cas de révolte contre ces renégats du 1er bataillon. Rien n'y fit. Il y eut souvent de violentes et tragiques querelles.

Les Allemands résolurent d'employer plus de douceurs tout en favorisant davantage les prisonniers du 1er bataillon. De vieilles capotes, des cigarettes nous furent distribuées ; nous participâmes aux promenades, mais il n'y eut rien de changé à notre situation au point, de vue pécuniaire et nourriture. Nous devions porter notre uniforme de drap bleu dans le camp et, seulement en cas de visite officielle. Celles-ci ne faisaient d'ailleurs pas défaut ; elles redoublèrent dès la constitution du bataillon.

La première visite d'homme d'Etat fut celle d'un émir turc, en février 1915, accompagné du directeur du bureau de Berlin, Chabinga, et d’une nombreuse suite. L'émir se contenta de prononcer quelques paroles et Chabinga nous, annonça l'envoi par le Gouvernement allemand au camp musulman, de nombreux livres de coran et d'une grande bibliothèque de livres arabes très intéressants.

Cette visite donna lieu à la publication d'un article dans le Berliner Tageblatt et dont mon ami Tazerout Mohamed, instituteur kabyle, engagé volontaire et fait prisonnier, me donna la traduction. Celle-ci me fut enlevé par les boches, mais en voici le sens général. C'est l'émir qui parle.

X - 171

J'ai visité le camp de Halbmondlager où se trouvaient internés nos frères musulmans tombés entre les mains de nos alliés. Partout où j'ai passé, j'ai été émerveillé de l'organisation supérieure de nos frères d'armes. J'adresse mon meilleur hommage à l'Empereur.

«A Halbmondlager se trouvent 1500 prisonniers tous Tunisiens. Des corans leur sont distribués, un bain et une mosquée sont à leur disposition pour leurs prières quotidiennes. Tous ne souhaitent qu'une chose, c'est de pouvoir venir combattre dans nos rangs pour coopérer à la défense et à la sauvegarde du drapeau de l'Islam et du Khalife.»

Que cet émir dise être ébloui par la colossale organisation allemande, c'est possible. Mais, qu'il ajoute qu'il y avait, en janvier 1915, 1500 prisonniers tunisiens, alors qu'il y en avait à peine au plus 200 à 250, qu'ils, avaient une mosquée, un bain maure et qu'ils faisaient des vœux pour le Sultan alors que la mosquée n'a été Inaugurée que sept mois après, cela est un peu fort et dénote la mentalité de l'autorité allemande et le but poursuivi par ses agents.

Une deuxième visite fut celle du Ministre des colonies allemandes. Celui-ci demanda aux prisonniers beaucoup de renseignements d'ordre militaire. Il tint à savoir de quelle façon se font les enrôlements des indigènes, de combien sont exactement leur solde et leur prime d'engagement ainsi que leur retraite. Il tint aussi à savoir, le choix de l'arme, qu'ils préféraient, le degré qu'ils avaient pu atteindre dans l'échelle des grades et, quel commandement on pouvait leur confier.

Ce fut ensuite le tour du Ministre des Finances turc. Celui-ci visita chaque bataillon séparément comme s'il devait faire des confidences ou en recevoir ; promettant des récompenses, il prêcha rengagement des prisonniers dans l'année ottomane, il promit des terrains, des bêtes de somme et de l'argent même aux amputés qui seraient acceptés comme mouhadjirines (émigrés). C'est pour lui répondre que le sergent Abdelkader (j'ai, oublié le nom de sa famille), du 6ème Tirailleurs algériens s'écria :

Notre fidélité jurée à la France lors de notre engagement, nos familles et nos biens laissés en pays français et confiés à la garde de la France nous indiquent, la seule et inébranlable conduite à tenir ». Puis, après un silence : « Est-ce qu'une femme peut avoir deux maris légitimes ? Ajouta-t-il. Non, répondit le Ministre. « Eh bien, notre France seule peut posséder notre unique foi jurée.»

Mais une telle liberté de langage en faveur de la France se paie cher en Allemagne. Aussi le sergent Abdelkader fut puni de 10 jours de prison et comme motif il fut allégué qu'il avait insulté le drapeau turc.

A diverses reprises nous eûmes également les visites des fils de l'Empereur qui passèrent tout simplement les prisonniers en revue; l'un des fils du Sultan de Constantinople vint aussi et enfin une trentaine de missions différentes, turques et autrichiennes devant lesquelles défilaient toujours les soldats du 1er bataillon, musique en tête.

Une de ces missions était spécialement chargée d'imprimer sur des disques, des chants arabes el des chapitres du coran. Aussi, des groupes de chaque région de l'Algérie furent-ils choisis à cet effet et obligés de satisfaire les désirs des missionnaires indiscrets.

Un certain nombre de prisonniers musulmans furent, un jour, dirigés sur Berlin. On avait, dans le but d'exercer sur eux une profonde impression, décidé qu'ils visiteraient en voiture la capitale allemande. Cette visite donna au Berliner Tageblatt l'occasion, en relatant le fait, d'ajouter :

«Les Mahométans du camp de Halbmondlager sont arrivés hier dans notre capitale et ont visité, sous la conduite de nos officiers, les plus grands monuments de Berlin. Ils se son arrêtés longtemps devant la statue du général feld maréchal Hindenburg et ont enfoncé des clous avec joie, sur cette adorable statue, exactement comme le fait la population berlinoise, avant de partir, ils ont fait une quête en faveur de la Croix rouge turque et cette quête a produit 300 marks qui seront immédiatement envoyés au Sultan. »

Mais pourquoi le Berliner Tageblatt se montre-t-il aussi aimable à l'égard des prisonniers, musulmans ? Pourquoi déclare-t-il qu'avec joie ils ont enfoncé des clous sur la statue d'Hindenburg et qu'ils ont fait une collecte qui n’aurait rapporté 300 marks ! Pourquoi n'a-t-il pas écrit plus véridiquement : Nous leur avons montré la statue d’Hindenburg ; nous leur avons donné des clous et nous les avons priés de vouloir bien les enfoncer dans la statue. »

Quant à la collecte, il est à douter que des prisonniers puissent disposer de certaines avances. Beaucoup, en effet, refusèrent d'agir comme on voulait et ceux qui obéirent ne le firent que par crainte de représailles,

Je n'insisterai pas trop, sur les articles parus dans El Djihade, dans la Défense, ou les feuilles hebdomadaires destinées uniquement aux camps de prisonniers.

(A suivre au prochain N°)

©§©§©§©§©§©§©

|

|

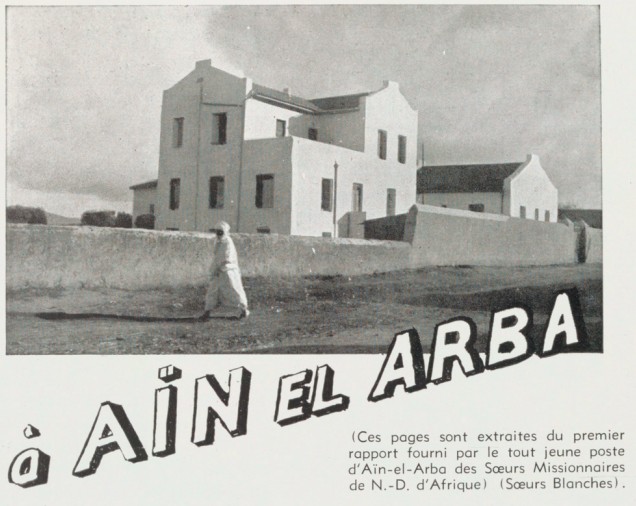

Algérie catholique N°8, août 1937

Bibliothéque Gallica

|

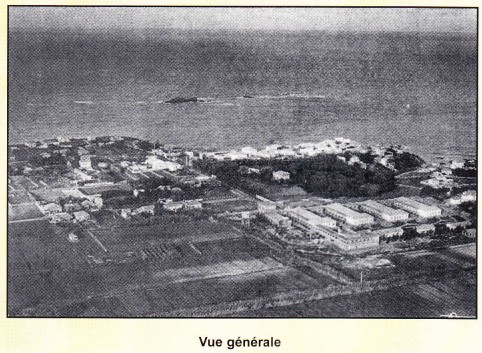

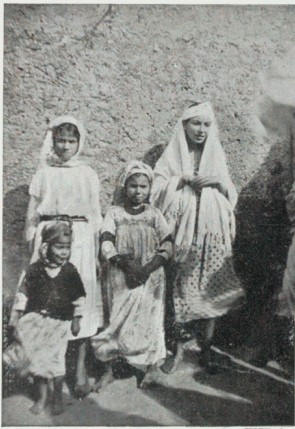

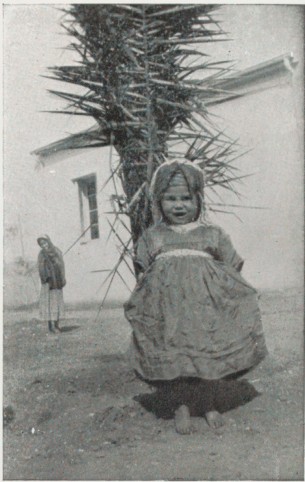

AÏN-EL-ARBA

Le village d'Aïn-el-Arba, chef-heu de canton à 60 kilomètres d'Oran, compte 4.803 habitants dont 1.200 François, 560 Espagnols, 250 Israélites et environ 2.800 indigènes, habitants du village même ou disséminés dans huit douars, sur un rayon de 15 kilomètres.

Réalisée par la générosité de M. Flavien Sénéclauze et préparée par la famille Bourde, la fondation d'un poste de mission se fit en septembre 1935.

Trois locaux construits entre le village européen et le village indigène pour la Communauté, le dispensaire et l'école ménagère attendaient les Sœurs Blanches.

C'est le 24 septembre — sous les auspices de Notre-Dame de la Merci — que l'œuvre indigène d'Aïn-el-Arba leur fut confiée. Les autorités européennes et les colons les accueillirent avec sympathie. Les indigènes vinrent respectueusement à elles dès le début, puis, en toute confiance et simplicité, ils demandèrent l'ouverture du dispensaire, tandis que les fillettes, bientôt familiarisées, suppliaient les Sœurs de les prendre à l'école.

De telles demandes ne pouvaient qu'être promptement satisfaites.

Malgré une installation encore incomplète, le dispensaire s'ouvrait le 7 octobre et la première semaine enregistrait une affluence de 800 malades.

C'est au milieu d'une de ces premières matinées de dispensaire, matinée quelque peu bruyantes, que Son Excellence Monseigneur Durand, évêque d'Oran, daigna venir, à l'improviste, pour bénir paternellement la maison et ses oeuvres, donner aux Sœurs ses conseils et ses encouragements.

Le flot des malades — qu'un peu d'engouement avait soulevé en ces premiers jours — se calma les semaines suivantes, laissant toutefois au nouveau dispensaire une moyenne ce 80 à 100 clients par jour.

Le dispensaire ouvre cinq jours par semaine et complète son action par des tournées sanitaires dans les douars, à raison d'une par semaine. II a bénéficié durant cette première année d'une consultation médicale hebdomadaire.

L'envoi de remèdes antipaludiques et antivénériens accordés par le Gouvernement général lui permettait, dès novembre 1935, de traiter plus efficacement ses malades.

Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer. Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer.

Comme le dispensaire, l'école ménagère en est à ses débuts. Les femmes indigènes qui recevaient les soins des Sœurs voulurent tout de suite confier leurs fillettes. Dès le 11 novembre, l'œuvre commençait, avec 25 inscriptions, chiffre qui s'élevait à 55 en fin juin 1935. On en est encore à la période des tâtonnements. C'est la prise de contact qui exige tout d'abord une connaissance plus complète du milieu, de ses habitudes, de ses besoins, de ses dispositions et aptitudes.

Aussi, sans parler davantage d'œuvres encore naissantes, notons ce qu'une première année nous a permis de constater ou sujet de la population indigène d'Aïn-el-Arba.

Nous remarquons dans le village deux races bien distinctes :

1" Les familles nettement arabes.

Une partie de ces familles vivent relativement à l'aise ; quelques-unes sont propriétaires, d'ailleurs modestes ; dans les autres, on travaille chez les Européens.

Les femmes, ce sont elles que nous connaissons surtout, sont gracieuses, aimables. Elles tiennent proprement leur ménage, cousent un peu, mais aussi se réunissent souvent avec leurs voisines pour d'interminables causeries autour des petites tasses de café.

Les fillettes gentilles, dociles, sont toutes placées, dès l'âge de 9 ans, comme petites bonnes chez les Européens. II nous faudra les prendre très jeunes et sans doute aussi chercher à leur procurer par un travail rémunérateur les ressources qu'elles doivent, si jeunes, demander hors de chez elles.

Dans ces familles arabes, on est très attaché aux coutumes musulmanes. Les femmes et les enfants vont de temps en temps en pèlerinage aux marabouts, dans la campagne. II n'y a pas du reste de mosquée dans l'endroit.

2" Une race nègre, issue d'esclaves soudanais. Le teint foncé s'éclaircit, dit-on, à chaque nouvelle génération. Elle vit moins à l'aise que la première ; les femmes se mettent en service. Elles sont vives, intelligentes, plus exubérantes que les femmes arabes et paraissent plus susceptibles de recevoir une formation morale : elles sont moins musulmanisées

La population indigène d'Aïn-el-Arba et des environs semble plus saine moralement que beaucoup d’autres. Les familles sont en général nombreuses — malgré une mortalité infantile très grande ; on y remarque un sérieux qui ailleurs n'apparaît pas.

La note caractéristique de l'attitude des indigènes envers les Sœurs est celle d'un grand respect, dû à notre qualité de religieuses, de Mourrah, disent-elles (vierges) de la religion de Sidna Aïssa. Les femmes s'estiment honorées des visites qu'elles reçoivent, tant celles du village que celles des douars.

Il est facile de leur enseigner les vérités fondamentales : Jamais, assurent-elles, jamais un de nos marabouts ne nous a parlé de ces choses ; vous en savez plus qu'eux ..

Ce milieu doit peut-être ses dispositions favorables à l'exemple d'une vie chrétienne irréprochable que lui ont donné plusieurs familles de colons. On ne saurait exagérer le bienfait de telles influences.

Sœur M. JEANNE-FRANÇOISE

|

|

| Splendeurs et Parfums Culinaires

de Tunisie

La Cuisine Juive de Gustave.

|

Recettes

De Gustave Meinier-Nahum

(recueillies et rapportées par Mme Lyne Sardain-Mennella +)

et de Mme Josiane Rachel Guez-Sultan

( Recueillies et rapportées par M. J-C Puglisi )

Les Viandes.

Soupe Veloutée : H'rira.

( pour 8 à 10 personnes.)

Ingrédients

1 kg de viande un peu grasse coupée en dés.

3 à 4 os à moelle.

1 tasse de lentilles. - 1 tasse de pois-chiches.

2 tasses de tomate fraîche.

½ tasse de farine;

½ tasse de jus de citron frais.

4 à 5 litres d' eau.

1 tasse de vermicelles.

1 céleri entier. - 3 oignons.

1 botte de persil. 1 botte de coriandre.

1 ½ cuillérée de poivre noire.

½ cuillérée de curcuma. - Sel.

Préparation

Faire tremper les pois chiches une nuit entière / les rincer / les peler.

Émincer l'oignon et le céleri.

Dans une grande marmite, mettre : la viande + les os à moelle + les pois chiches + les lentilles + couvrir d' eau.

Faire revenir séparément : l'oignon + la sauce tomate fraîche + le céleri.

Incorporer au reste dans la marmite / Cuire 2 heures à feu doux.

Diluer la farine dans une tasse d'eau et l'ajouter avec les vermicelles / le persil / la coriandre / le sel.

Après 30' de cuisson, verser le jus de citron et continuer encore 15'.

Remuer de temps à autre pour bien diluer la farine qui a tendance à coller au fond de la marmite.

La soupe ainsi obtenue est assez épaisse : selon les goûts on pourra la rendre plus légère en y ajoutant un peu d'eau.

N.B : spécialité marocaine du Ramadan.

H'rira = autre recette.

Ingrédients

Quelques morceaux de poulets : ailes / abats...

250 g de viande.

1 poignée de pois chiches trempés la veille.

1 poignée de lentilles.

500 g de tomates fraîches.

1 oignon. - 1 c. à soupe de concentré de tomate.

1 bouquet de coriandre / 1 bouquet de persil / 2 branches de céleri.

2 c. à soupe d'huile. - 2 c. à soupe de riz. - Sel.

2 c. à soupe de beurre ou de smen / 1 paquet de safran / ½ c. à café de cannelle. - 1 pincée de poivre noir.

½ c. à café de grains de cubèbe ( kebbaba ) / 1 c. à café de carvi ( karouya ).

Préparation

Levain préparé la veille avec : 200 g de farine + 1 jus de citron + quelques gouttes de vinaigre.

Préparer le levain la veille : délayer la farine avec le jus de citron + le vinaigre + un peu d' eau.

Mettre dans un récipient, couvrir et réserver au chaud.

Passer les tomates à la moulinette / hacher la coriandre.

Faites revenir dans l'huile et beurre : la viande coupée en dés + le poulet + la moitié de la purée de tomate + la moitié de la coriandre hachée + le persil et le céleri attachés.

Ajouter : le poivre + la cannelle + la cubèbe + le safran + le sel.

Couvrir avec 2 litres d' eau.

Dés ébullition, plonger les pois-chiches + les lentilles, jusqu'à cuisson complète.

Ajouter au bouillon : la deuxième moitié de la purée de tomate + la 2ème moitié de la coriandre hachée + le concentré de tomate dilué dans 1/2 verre d'eau.

Verser le riz en pluie dans la soupe et laisser sur le feu.

Délayer le levain dans 2 verres d'eau tiède et passer à la passoire fine.

Verser ce coulis petit à petit dans la marmite en remuant rapidement et sans arrêt pour éviter les grumeaux.

Laisser cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse ( cette soupe doit être onctueuse et veloutée et non épaisse.).

En fin de cuisson verser 1 oeuf battu dans la soupe, donner encore un bouillon et retirer du feu.

Saupoudrer de carvi et servir chaud avec un filet de jus de citron.

N.B :

Le levain peut-être remplacé par de la farine délayée dans de l'eau et le jus de 1 citron quelques minutes avant utilisation.

Cette soupe peut être préparée également soit avec du poulet, soit avec de la viande uniquement ou encore sans les deux.

L'Khmîra : levain ou levure de pain ( autre façon ).

Ingrédients

250 g de farine.

1 c. à café de vinaigre.

1 petit morceau de mie de pain de boulanger.

1 pincée de sel. - Eau tiède.

Préparation

Verser la farine tamisée dans une cuvette.

La saupoudrer de sel et l'arroser de vinaigre.

Mouiller peu à peu d'eau tiède en la pétrissant jusqu'à l'obtention d'une pâte molle.

Placer la pâte obtenue dans un récipient et introduire au centre le morceau de mie de pain et laisser lever 24 heures, puis, retirer le morceau de mie.

Préparer avec ce levain la pâte à pain à laquelle vous prélèverez une petite boule de la grosseur d'un poing, que l'on utilisera comme levain pour une deuxième préparation du pain et ainsi de suite.

Pâtes aux anchois et fenouils sauvages.

( Recette sicilienne contée par Gustave.)

Ingrédients

1 gros bouquet de fenouils sauvages frais.

1 œuf frais. - Chapelure de pain.

1 verre de filets d'anchois à l'huile.

1 à 2 gousses d'ail.

1 belle tomate bien mûre.

Sel et poivre / Huile d'olive.

1 kg de spaghetti.

Préparation

Rincer et égoutter les fenouils et récupérer ses pousses tendres : les rameaux supérieurs des tiges avec ses petites feuilles vertes.

Réserver la partie inférieure et dure des tiges.

Dans un grand mixer, mettre : les pousses tendres des fenouils sauvages + 1 jaune d’œuf frais + 1 à 2 gousses d'ail + 1 belle tomate pelée et épépinée coupée en morceaux + les filets d'anchois à l'huile + la chapelure de pain + l'huile d'olive + Sel et poivre + 1 petit piment de Cayenne ( facultatif ).

Mixer et monter en pommade, en dosant bien l'huile et la chapelure. - Réserver la préparation au frais.

Dans un grand faitout mettre : eau + sel + les tiges dures du fenouil débitées en petits tronçons.

Plonger les spaghettis dés l'ébullition et cuire les pâtes al dente.

Passer les pâtes en réservant 1 louche d'eau de cuisson / Oter les tiges du fenouil.

Dans un grand saladier, verser : les spaghetti + 1 louche d'eau de cuisson des pâtes + la pommade aux anchois et fenouils sauvages. - Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement.

N.B : Ce plat très simple et peu onéreux est un véritable régal.

Doser la quantité d’anchois suivant les goûts de chacun.

Parmesan et / ou gruyère si on le désire.

Le Boulou

ou pain d'épices Juif de Tunisie.

( Recette contée par Mme Josiane-Rachel GUEZ-SULTAN.)

Ingrédients

400 g de farine brune ( Brise ? ).

1 verre de sucre en poudre.

3 œufs frais.

1 sachet de levure chimique.

1 sachet de sucre vanillé.

½ verre d'huile d'arachide.

250 g de Chocolat noir ( ou pépites de Chocolat noir.).

Raisins secs. - Amandes entières.

Graines de Sésame.

Eau de fleurs d'oranger = 4 c. à soupe environ.

Préparation

Dans un saladier mélanger : 1 verre de sucre + le sachet de sucre vanillé + le sachet de levure chimique + 2 œufs entiers + le blanc de 1 œuf + l'eau de fleurs d'oranger.

Ajouter la Farine / Bien mélanger la préparation et pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte.

Verser 1 verre d'huile d'arachide et pétrir de nouveau.

Réserver la pâte dans un endroit tiède.

Faire doucement griller les amandes au four et en réserver 10 pour la décoration.

Incorporer à la pâte : les raisins secs + les amandes grillées + le chocolat noir en petits morceaux ( ou les pépites.).

Former un pain et disposer sur une plaque huilée.

Dorer avec 1 jaune d’œuf.

Répartir les amandes grillées sur la partie supérieure du Boulou.

Saupoudrer largement de graines de Sésame.

Cuire 30 à 45mn - th. 5 / 160°.

Se consomme tiède ou froid.

Jean-Claude PUGLISI.

de La Calle de France

83400 - HYERES.

|

|

|

Où est passé l'argent ?

Bonjour N° 138, 7 octobre 1934,

journal satyrique bônois.

|

|

Où est passé l'argent ?

Des sommes importantes avaient été recueillies pour offrir un banquet à M. Ben Djelloul lors de son passage dans la ville de M. Pantaloni.

Une petite partie, seulement, a été absorbée par le banquet lui-même. On nous demande : Où est passé le reste de l'argent, et cette question, nous est posée par plusieurs des Arabes de notre ville qui ont souscrit.

Nous n'en savons rien. Les organisateurs, qui sont bien connus, ne nous font pas leurs confidences.

Cependant, en cherchant bien.

C'est, peut-être, pour parfaire la somme recueillie que M. Henri Aloï, Maire de Bugeaud, passe chez les Arabes et assiège particulièrement les commerçants mozabites pour leur demander des souscriptions en faveur de la caisse du journal du Maire.

Il ne faut pas oublier que les commerçants mozabites sont les concurrents directs des commerçants israélites et une fois de plus, ceux-ci voient de quelle façon ils sont traités par M. Pantaloni et les amis de celui-ci.

Et, puis voici la campagne électorale qu'il faudra alimenter. Tout cela est bien joli, n'est-ce pas ?

Des sommes importantes avaient été recueillies pour offrir un banquet à M. Ben Djelloul lors de son passage dans la ville de M. Pantaloni.

Une petite partie, seulement, a été absorbée par le banquet lui-même. On nous demande : Où est passé le reste de l'argent, et cette question, nous est posée par plusieurs des Arabes de notre ville qui ont souscrit.

Nous n'en savons rien. Les organisateurs, qui sont bien connus, ne nous font pas leurs confidences.

Cependant, en cherchant bien.

C'est, peut-être, pour parfaire la somme recueillie que M. Henri Aloï, Maire de Bugeaud, passe chez les Arabes et assiège particulièrement les commerçants mozabites pour leur demander des souscriptions en faveur de la caisse du journal du Maire.

Il ne faut pas oublier que les commerçants mozabites sont les concurrents directs des commerçants israélites et une fois de plus, ceux-ci voient de quelle façon ils sont traités par M. Pantaloni et les amis de celui-ci.

Et, puis voici la campagne électorale qu'il faudra alimenter. Tout cela est bien joli, n'est-ce pas ?

Pierre MARODON.

| |

" La France doit indemniser l'Algérie "

Par M. Antoine Martinez

|

|

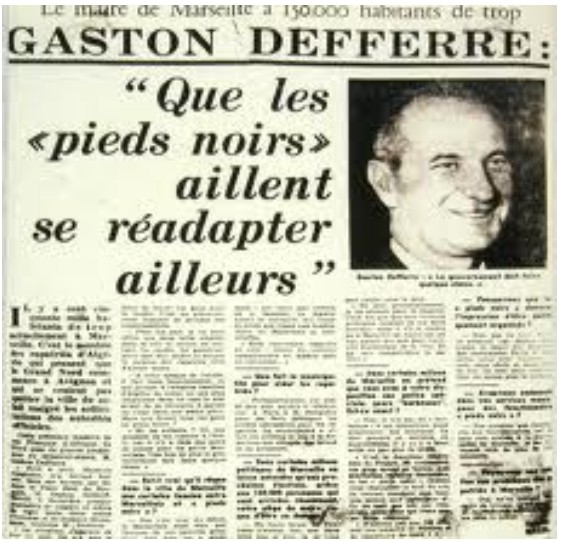

" La France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation ", assure le politologue Thomas Guenolé

Invité au micro de Sud Radio face à Elisabeth Levy, mercredi 18 décembre, l'ancien membre de La France insoumise a appelé l'État à " indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation ".

Vous pourrez vous faire une idée précise par vous-même sur le site de Sud Radio

https://www.sudradio.fr/emission/la-verite-en-face-86

Ce Monsieur s'était déjà illustré au sujet de notre communauté, en proclamant au journal de 13h sur France Inter, le 7 juillet 2013, que le racisme dans le sud de la France résultait du grand nombre de Pieds-Noirs installés dans cette région.

J'avais démontré que cette assertion n'était pas fondée par le fait qu'il n'y avait pas un vote Pieds-Noirs mais des votes Pieds-Noirs et que la diversité du vote Pieds-Noirs est sensiblement répartie de la même manière que celle des métropolitains.

Mais Thomas Guénolé lui a toujours les bons chiffres, les bonnes études sur tous les sujets, les bons experts et les bonnes conclusions. En bon intellectuel de gauche Il a la vérité sans partage. Ce qui peut l'amener à dire des énormités avec un sérieux inébranlable et un ton professoral. Ce qu'il dit provient d'une suite de constats étayés par des sources obscures ou fortement orientées politiquement. N'oublions pas que ce politologue émérite, fut un soutien actif et enthousiaste de LFI avec qui il a pris ses distances après avoir fait l'objet d'un signalement par une militante pour " harcèlement sexuel".

Vous pourrez constater son état d'esprit si vous faites un petit tour sur la chaîne C8 avant qu'elle ne disparaisse, dans l'émission de Cyril Hanouna. Il vous prouvera que le racisme ne peut être que blanc, que la société n'est pas moins sure qu'il y a quelques années et que cette insécurité " résiduelle " est un signe des temps, une accumulation de faits divers sans cause particulière.

Pour revenir à ce qui nous concerne, il serait illusoire d'avoir un soupçon de compassion de la part d'un extrémiste d'une tendance qui n'aime pas voir les têtes qui dépassent.

Je vous livre donc pêle-mêle ses assertions avec mes remarques.

" La France doit indemniser l'Algérie pour les crimes de la colonisation... "

Il serait intéressant de savoir le montant qu'il estime légitime que nous devons donner.

Nous pouvons tout de même lui dire que pour une bonne partie c'est soldé.

- La France a fournit à l'Algérie pendant 3 ans après l'indépendance, une aide équivalente au montant du coût des grands travaux prévus au Plan de Constantine, c'est-à-dire approximativement DIX MILLIONS DE FRANCS PAR JOUR, soit pour ces trois années, PLUS DE DIX MILLIARDS DE FRANCS (1 753 017 393,99 Euros , conversion insee) versés à fonds perdus.

Qui plus est, cette aide était apportée au pays spoliateur, malgré que celui-ci n'ait pas tenu ses propres engagements dès les accords signés et se soit emparé, par la force de tous les biens et intérêts des non maghrébins, de tous les droits acquis par les personnes physiques ou morales ressortissants du gouvernement français. On aidait l'état spoliateur et on laissait dans leur misère matérielle et morale un million de Français spoliés de tous leurs biens.

- Grâce à la France qui a découvert les gisements de pétrole et de gaz, l'Algérie a bénéficié jusqu'à ce jour, d'une rente qui aurait pu la propulser au devant des pays producteurs d'énergie et en faire l'une des grandes puissances mondiales.

- De plus, pendant des années, la France a acheté le gaz à un tarif supérieur à celui en vigueur.

- Les fameux " bien vacants " qui auraient dû être protégés au moins 3 ans par les Accords d'Evian, furent préemptés sans indemnisation, à partir d'août 1962 par le gouvernement algérien. Biens vacants qui incluent, maisons, immeubles, ateliers, commerces, industries et outillages, véhicules divers, fermes, matériels et installations agricoles, cheptels etc…

- Peut être aussi, devra t'on lui rappeler que la France donne encore à l'Algérie entre 150 et 180 millions d'euros, chaque année. Depuis 65 ans la somme commence à être rondelette et nous sommes là bien au dessus des 1 milliard d'euros ridicules que l'Allemagne à versé à la Namibie.

Et puis on tire un trait sur un trait sur la dette à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, nous avons les pièces jaunes pour colmater les trous du déficit de notre Sécurité Sociale.

" Un tiers de la population algérienne de l'époque a été tué pendant la conquête. ON parle d'un million de morts, par des massacres et par la famine provoquée délibérément comme stratégie de conquête, qui a fait en elle-même 400 000 morts "...

Qui parle du million de morts sinon la propagande officielle du FLN ? Il y a avait moins de deux millions d'habitants en Algérie, en 1830, en proie, de manière endémique, à la peste, la variole, le typhus, la tuberculose, agitée d'incessantes luttes tribales et pressurée par l'administration turque. Le chiffre de la population était en diminution constante depuis l'époque romaine.

Il fut construit 138 hôpitaux, avec 30 000 lits, dans lesquels on trouvait neuf Musulmans pour un Européen.

Comme volonté génocidaire sous entendue par notre brillant politologue, on peut trouver mieux.

Les massacres, en 1945, de Sétif, de Guelma et de Kheratta : " Là on est sur plusieurs milliers de morts "...

Plusieurs milliers de morts à Sétif en 1945 c'est vrai. Mais combien et pourquoi ? Il est fort probable que l'éminent Thomas Guénolé s'en remette à son organe d'information historique préféré cité plus haut, qui proclame 45 000 victimes. Les historiens les plus sérieux, s'accordent sur le chiffre de 2 500 à 6 000 morts ce qui est déjà considérable. Quant au motif et à la sauvagerie initiale, silence absolu.

Rappelons que la répression est ordonnée par un télégramme daté du 11 mai 1945 du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la république française, qui ordonne l'intervention de l'armée, alors sous le commandement du général Duval.

Rappelons également que le Ministre de l'Air du gouvernement Charles de Gaulle était le communiste Charles Tillion dont le parti n'eut pas de mots assez dur contre ce soulèvement " indigène ", le nommant de " complot fasciste " et demande, par son organe de presse, " L'Humanité ", un châtiment exemplaire pour les meneurs.

" Je pense sincèrement qu'en termes de coût humain total, on ne peut vraiment pas mettre sur le même plan tout ce qui a pu être fait à des colons

ou à des Français par des Algériens "...

Voilà ensuite, dans la logique du propos, la séparation des victimes. Il est sincère le bougre ! Je pensais naïvement que toutes les victimes, sans distinction de race, d'origine, de couleur de peau, avaient droit à compassion, mais non. Le nombre effacerait donc une partie des victimes non désirables. Voici la preuve ce coup ci d'un apartheid pour l'éternité.

Donc les assassinés d'origine européenne sont quantité négligeable par le fait qu'il y en aurait moins. Voici donc un humaniste proclamé qui, même dans la mort, pose des différences.

Et Melouza ? Et les enlèvements ? Et quid des harkis ?

" Je n'ai pas connaissance que les Barbaresques aient fait un million de morts, qu'ils aient fait des camps de déportés "...

Les arabo musulmans, ont mis l'Afrique, l'Europe et même l'Asie en coupe réglée du VIIe au XXe siècle en déportant les noirs principalement mais pas seulement. Les estimations vont de 12 à 17 millions. Les Barbaresques, razzias sur le littoral français, en Corse en Italie, en Irlande et même en Islande, faisant 1 million à 1 250 000 chrétiens européens en esclavage en Afrique du Nord (Hors Maroc). D'autres estimations portent sur le double.

" Ce qui est souvent brandi par l'extrême droite, comme la construction de routes ou d'hôpitaux, démontrant par les chiffres que tout ce qui a été réalisé en Algérie l'a été au seul bénéfice des colons et en priorité pour le pillage des ressources "...