|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Ecusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |

|

EDITO

LE CHOIX…, LE VRAI CHOIX…

L'élection présidentielle approchant, beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix et ils rêvent déjà de leur " poulain ". Les partisans du plus grand parti de France " les abstentionnistes " n'ont pas de choix mais ils se posent aussi des questions. Cauchemar, onirisme, " idyllisme ", idéalisme, tout est possible une fois la tête sur l'oreiller.

Même si je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique politicienne et à ses mystérieux arcanes, cela m'interroge, surtout de savoir pourquoi beaucoup de français et parmi eux un grand nombre de P.N. ont choisi ce " Parti des abstentionnistes".

En revanche, je suis un père de famille et même un grand-père qui à ce titre ne voit pas d'un bon œil l'avenir qui se dessine avec des candidats qui vendent le pays, bradent ses habitants comme des futurs esclaves.

Bien sur on pourrait me rétorquer que je ne vois que du noir, mais comment vais-je expliquer à mon petit-fils de 15 ans, son avenir au travers du parcours du prochain Président de la Patosie. Comment lui faire comprendre un jour il devra partir, s'exiler de France son sol natal, parce qu'un Président ou sa suite auront pris des décisions favorisant le terrorisme, le barbarisme, le banditisme, le communautarisme antirépublicain, le laxisme, l'intégrisme de tout bord, le racisme à l'envers à cause de lois perverses, bref tous les ingrédients qui sont le creuset de la guerre civile.

C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le problème principal du français lambda, mais l'idée est dérangeante quand on l'expose autour de soi ou dans les médias qui se font un réel plaisir à minimiser les vrais problèmes de société ou institutionnelles.

Ces médias nous bassinent à longueur de journées de sondages bidons car nous savons qu'ils sont truqués afin de nous faire croire que le seul choix possible se situe entre la Peste et le Choléra.

Deux maladies mortelles à terme. Avec la Peste, nous gagnerons 5 ans de plus de gestation ; avec le Choléra, nous entrons de suite dans la phase mortelle car n'oublions pas que les virus de la guerre civile sont déjà sur le territoire et les actes de terrorisme, non reconnus ou cachés par les autorités, se développent de plus en plus sur ce sol français. Toulouse et Montauban ne sont que des tests.

Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec la guerre civile d'Algérie, en gestation de 1945 jusqu'à son explosion en 1954 et le résultat de 1962. On peut aussi faire un parallèle en pensant aux années 30 avec la démilitarisation et l'insouciance des français qui ne pensaient qu'aux nouveaux congés payés gagnés de haute lutte, mais tout cela a amené la débâcle de 1940.

En avril/mai nous aurons un choix à faire pour l'avenir de nos progénitures et il faudra leur expliquer ce choix afin de les mettre dans le futur bain de la vie très difficile qu'ils auront à affronter.

De toutes façons, ne nous faisons pas d'illusions, tous les signaux sont au rouge, la guerre civile ou la révolution, nous y courrons tout droit. La France et l'Europe seront obligés de s'y engager devant les menaces de plus en plus précises, voyantes et exprimées. Il n'y aura pas d'autres choix pour les dirigeants de ces pays.

Devrons-nous choisir le parti de " l'abstentionnisme ", choisir les petites maladies des petits candidats ou choisir entre la petite Peste ou le Choléra mou.

Sans trahir le secret des urnes, mon choix sera d'aller voter pour tenter la sauvegarde de notre société occidentale, civilisée, républicaine et laïque.

Je souhaite que chacun se pose les bonnes questions et fasse le bon choix entre GUERRE ou PAIX deux mots qui peuvent s'inverser selon l'interprétation.

Comme pour " Shakespeare " et son fameux dilemme ÊTRE ou NE PAS ÊTRE, GUERRE ou PAIX est un dilemme assez complexe.

En effet pour les uns ce sera GUERRE contre la nocivité qui mine nos institutions afin d'avoir la PAIX,

Et pour d'autre se sera PAIX dans l'insouciance matérielle afin de subir la GUERRE qui sera terrible.

Il n'y aura plus de " C'est nous les Africains…… " pour venir défendre la Patrie.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

| Espaces des souvenirs

ECHO D'ORANIE Mars/Avril 2001 - N°285

|

Algérie, aujourd'hui je t'aime encore

Dans mes pensées, je revois tes décors,

Là-bas, une partie de mon cœur est restée,

Au fond de moi, tu restes bloquée.

On pense toujours, à nos chers parents

A nos enfances, à nos maisons

A toutes ces vies qui sont passées

Que jamais on ne pourra oublier.

Les églises torturées gardent toujours

La résonance de nos beaux jours

Comme une tombe tant de secrets

Elles garderont tous nos pêchés.

Et ce temps qui nous écrase

Et qui mélange toutes nos phrases

On se revoit dans nos errances

Une fois éparpillés en France,

Les belles années passées là-bas

Meknès, Oran, ou Annaba.

Toutes les pensées qui nous promènent

Nous laissent figés sur les mêmes scènes

Esprits malins d'Afrique du Nord

Oubliez-nous dans vos remords...

CHORRO Lucien (23 juillet 2002) d'Aïn-El-Arba

|

|

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LA LION Y LI DO MAROCANES

FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!

On jor do Marocanes, qui n'an a pas l'arjan

Son vendre por on Anglis

La peau di lion noir, qui sont encore vivan.

" Doman, nos marchons di côté di Dellys ;

Ti coni bian Dellys ?

Bor qui ji touillé lui "

Qui dir cit, Marocane. " Cit un lion manific.

ll y gross, il y grand, y tot à fi jouli

Jami ti voir comme lui, cit comme on Bachalie,

Doman... pri doman... do jor ji soui venir,

Y ji vo port' one peau, qui ji fir bon blisir. "

L'Anglis y loui dimande, combien y fir beyer :

Y loui di çanq cents francs ; alors y son ksepter.

Tot souite y son barti por touiller la lion,

Y son marché la route, to pri di Sébaou,

Y bassi la rivière, quand y voit : ah ! mon Diou

La lion qui discend, por sarchi on moton

Por bisoan mangi loui.

L'Marocan quand y voir qui vian la lion noir

Y son por mon zami !!!

Y lisse lo l'Anglis, la peau y tot l'histoire

Y pensi bor sauvi.

On y monte sor on arbre, y l'autre y sa cochi

Barc' qu'on camarade, on fois y son provi,

Qui jami la lion y mange di bite crivi.

La lion (gran coillion !!!) y bansi qui sont mort.

Y la sant', y la torne, y mit lo su l' côté,

Apri y li ritorne por qui ji soui sur mon dos.

Dans sa poche y rigarde, si yana di douros,

Sors voir qu'il itit, tot à fi rafalé.

" Cit zomme y son crivi ! ! Ji crois y sent mauvi.

Cit one salopri qu'ja t.rovi. "

La lion y lisse lo, y marche por son mison,

Por mangi one moton.

Coui là qui son sor l'arbre, quand y voir qui son loann

Y dissend por barli afic l'autre Marocann.

" La lion y ti torne, et ti yana pas d'mal ?

Ji crois ti a la sanche, y vo protège Allah ! !

Matenant por l'Anglis, la peau yana pas ? "

" La peau ji sarche plu. Ça ji mi fot pas mal. "

" Ma ji voir la lion qui parle à ton zorille.

Quis qui dire mon zami. "

" Il y barle afic moi, comme one pire di famille.

Voilà quis qui ma dire : To si ? ni vende jami,

Quand ji soui pas touillé, mon peau à one Anglis

Barc' qui vos ites Maroc, y qui ji soui Francis. "

|

|

MES SOUVENIRS

Par Mme ETIENNE Paulette

|

|

LE MARCHE ARABE

Avec un mercredi de la rue Gambetta.

Souvent la nuit je ne dors pas et je vais me promener dans les rues de Bône. Au gré de ma fantaisie, je vais d'une rue à l'autre, d'une époque à l'autre, enfance ou adolescence confondue.

Les souvenirs de mon enfance, six ou sept ans, il y a déjà très longtemps…

Je passe du Cours Bertagna à la Colonne Randon et reviens par la Rue Bugeaud au temps où, à la place du marché actuel, était construit le Marché Arabe. Cet important édifice de style maghrébin était surmonté de quatre tours très appréciées par des couples de cigognes qui les occupaient d'avril à août.

A l'intérieur des arcades entouraient une immense cour où se promenait à longueur d'année un couple de cigognes qui blessées n'avaient pas pu repartir. Pas farouches du tout, elles déambulaient, gobant ça et là des détritus tombés à terre. Sous les arcades, de nombreuses échoppes abritaient différents commerces : fripiers, coiffeurs, barbiers qui maniaient le rasoir avec dextérité.

Je me souviens d'un marchand de racines de Pyrèthre (chrysanthème sauvage) employées dans la fabrication d'insecticide et d'un autre marchand qui lui, vendaient des peaux tannées qui dégageaient une odeur nauséabonde. Je traversais ce Marché le jeudi avec mon père qui m'emmenait, rue Gambetta, et je me retrouvais à l'air libre avec grand soulagement.

Je ne sais pas si beaucoup d'affaires s'y traitaient mais la foule était dense et devant les échoppes, circulaient des garçons du café voisin avec plateaux de thé à la menthe qui se vidaient aussitôt apparus. Les trottoirs après le marché étaient aussi hétéroclites mais j'en parlerai une autre fois.

Le Marché Arabe fût détruit dans les années 30/40 et reconstruit au début du Bd Lavigerie.

A la sortie du marché, on se dirigeait vers le bout de la rue Gambetta. Les trottoirs présentaient des commerces insolites.

- Les têtes de mouton : accroupis devant une grille remplie de braises, posée sur deux briques à même le sol, certains faisaient cuire des têtes de moutons. De temps à autre, avec un carton, ils éventaient les braises qui grésillaient joyeusement. Une appétissante odeur s'échappait. La foule qui déambulait tout autour vous enlevait l'envie d'y goûter.

- Les petits pains : En équilibre sur leurs têtes, d'autres un plateau métallique remplis de petits pains de semoule, ronds, la kesra, des vendeurs allaient de groupe en groupe proposer cette délicieuse marchandise.

- Les produits de la chasse : des mechtas voisines arrivaient des hommes avec le produit de leur chasse, bécasses, perdrix, lièvres.

Tout ce méli-mélo était étourdissant, heureusement le reste de la rue était paisible et un peu moins encombrée. On y trouvait une bourrellerie, la boucherie des frères Zammit (un autre frère était établi rue Bugeaud) et après un marchand de beignets, l'épicerie de M. Basile Ruggieri. C'est lui qui venait nous ravitailler à la Ménadia à l'époque où n'existait aucun commerce, et avant qu'il n'ouvre un café rue Bugeaud.

Au bout de la rue Gambetta, après le bureau de courtage de mon père, on avait vue sur la porte des Karézas, déjà en partie démolie.

Paulette ETIENNE

|

|

|

LE MUTILE N° 196, 6 juin 1921

|

Le train des Zouaves à Verdun

" Au bas de la côte du Poivre, devant Verdun, quand le touriste passe il voit confusément de la route lointaine un amas de ferrailles et de planches brisées. S'il se renseigne, on lui dira : " C'est ce qui reste du train qui a sauvé Verdun. ".

C'est, en effet, ce qui reste du train qu'un jour de 1916, un jour où tout était perdu, où l'ennemi dévalait les hauteurs sur la Meuse, Pétain lança en plein midi.

Ce train, mon général, transportait neuf cents zouaves. Quand il passa, ce convoi de mort, dans tonnerre et dans les flammes, les soldats de Verdun, c'est à dire des Braves ! D'admiration se prirent à pleurer ! Une rumeur montait du train... des chants, peut-être ! Que cadençaient les gros canons qui, sur lui s'acharnaient.

Il s'arrêta enfin. Les zouaves en sortirent.. ceux qui restaient. Dans un élan désespéré, ils rejetèrent l'envahisseur jusqu'au sommet de la côte du Poivre. Il n'en redescendit jamais.

Des neuf cents zouaves de Verdun, onze survivent...

Mon général, les combattants voudraient que les essieux rouillés de ces wagons détruits, que quelques roues arrachées à la terre et sauvées de l'oubli, soient apportées aux Invalides. Mieux qu'aux débris d'un zeppelin ou de gothas tueurs de femmes, leur place y es marquée à l'ombre grave du grand dôme.

"Il s'agit de reliques et non pas de curiosités. "

J. Ascione.

©§©§©§©§©§©§©

|

|

| HISTOIRE DES VILLES DE LA

PROVINCE DE CONSTANTINE N°13

PAR CHARLES FÉRAUD

Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général de l'Algérie.

|

|

LA CALLE

ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ANCIENNES CONCESSIONS

FRANÇAISES D'AFRIQUE.

Au GÉNÉRAL FORGEMOL

Ancien Capitaine Commandant supérieur,

du Cercle de La Calle

Bombardement d'Alger par Destrée en 1688

En particulier, De Tourville avait exigé l'envoi auprès de Louis XIV, d'un Ambassadeur pour lui faire ses excuses à l'occasion de la rupture de la Paix et de l'insulte qui lui avait été faite dans la personne de son Consul, Hadj Djaffer, Agha, fut désigné pour ce message. Le Dey fit précéder son représentant d'une Lettre adressée au Roi de France, et de deux autres pour ses Ministres. Sur la Lettre au Roi, on lisait :

" Au plus glorieux des grands Princes chrétiens, qui est élu par les magnifiques Souverains de la loi de Jésus, pour médiateur des affaires qui surviennent entre les peuples Chrétiens, qui est revêtu de la robe de la Majesté comme le possesseur de l'honneur et de la gloire, l'Empereur de Fiance, Louis, à qui Dieu veuille donner un heureux succès en ses entreprises, et le conduire incessamment dans les droites voies. Double sens signifiant qu'il embrasse bientôt la religion musulmane.

" De la part de l'illustre et magnifique Hadji Hassein Dey, de la Ville et Royaume d'Alger, Dieu augmente sa prospérité et perpétue Sa Grandeur.

" Après avoir souhaité à Votre Majesté le Salut et la Paix qui accompagnent ordinairement ceux qui suivent le chemin de la vérité, nous vous disons, Sire, que le sieur Chevalier de Tourville, Lieutenant général des Armées navales de Votre Majesté étant venu en nos côtes, nous nous sommes attachés avec toute l'assiduité possible pour conclure avec lui une bonne Paix ; enfin, nous en sommes convenus de part et d'autre au contentement de toute la Milice et nous avons fait des réjouissances publiques pour ce sujet; c'est pourquoi Hadji Djaffer, Sénateur de la Régence, a été choisi pour Ambassadeur d'Alger auprès de Votre Majesté. Il lui fera savoir comme notre Traité de Paix a été juré solennellement en plein Divan, avec un applaudissement général et qu'ainsi, il doit être permanent et stable à jamais, en sorte que ceux qui agiront au contraire seront traités de perturbateurs et traités comme tels.

" Il doit encore marquer à Votre Majesté que le Dey qui m'a précédé dans cette dignité a manqué en deux points : le premier est d'avoir rompu de lui-même la Paix avec l'Empereur de France, sans prendre conseil de personne et contre le consentement de tout le monde ; la seconde faute qu'il a faite, est d'avoir, par la crainte de vos bombes dont on aurait tiré environ 500 sur Alger, rendu inutilement 55 Esclaves que nous gardions entre nos mains comme un gage très précieux ; mais cette lâche peur qui le saisit fut causée par le bon astre qui accompagne partout les armes de Votre Majesté.

" Il y a encore une chose à dire qui est que celui qui commandait en ce temps là votre Armée navale ne sut pas se servir de l'influence de ce bon astre qui formait cette favorable conjoncture pour conclure alors une Paix qui aurait apporté, à Votre Majesté, une gloire immortelle, et l'exil de mon prédécesseur s'en suivit ainsi que l'assassinat de Baba Hassan.

" Alors, je fus élu pour être en leur place ; mais Sire, dans l'honneur où je me trouve, je ne veux pas encourir le malheur d'être dans la disgrâce du plus grand Empereur des Chrétiens.

" Je fus obligé, pour me délivrer de l'importunité d'un grand nombre de gens de notre Milice rebelle, qui demandaient le paiement des Esclaves qu'on leur avait ôtés, de débourser 400 mille écus, et leurs discours aussi bien que ceux de tous les autres gens de guerre était que celui qui commandait alors l'Armée de Votre Majesté, ne devait pas en user comme il fit après avoir reçu un si bon nombre d'Esclaves. Nous payâmes véritablement le prix des Esclaves à leurs patrons ; mais, Sire, il ne fut pas en notre pouvoir d'arrêter la furie de la Milice soulevée, ni d'empêcher l'action infâme qu'elle commit envers le Consul de France et quelques autres, comme vous dira bien mieux notre Ambassadeur, quand il aura l'honneur d'être en la présence de Votre Majesté.

"Nous avons fait plus que notre possible pour terminer notre Paix ; Dieu veuille qu'elle soit ratifiée et qu'elle demeure stable à jamais. Nous avons promis et promettons de rendre généralement tous les Français qui se trouveront dans les États d'Alger ; nous prions aussi Votre Majesté de nous faire la grâce de nous renvoyer tous les Algériens qui sont dans les galères de France, afin que les Esclaves de l'un et l'autre Royaume se trouvent contents et rendent grâce de leur liberté. Cela étant exécuté, il n'y aura rien au monde de plus juste que la ratification et la stabilité de notre Paix, puisque n'y ayant aucune raison contraire, on sera à l'ombre de l'amitié et de l'intelligence ; et, aujourd'hui, nous demandons l'amitié de la France et nous n'avons point de plus grand désir que de l'obtenir, puisque son Empereur est le médiateur des affaires de tous les peuples Chrétiens, le plus puissant de tous les Rois, le plus majestueux et le plus formidable comme il est marqué dans notre Traité.

" Nous supplions très humblement Votre Majesté de donner foi et créance à tout ce que notre Ambassadeur dira de notre part et même de ne pas lui refuser ce dont il aura l'honneur de vous prier, parce que nous jurons et promettons que ce Traité de Paix a été écrit du consentement général de toute notre Milice ; et pourvu que nos Sujets n'y contreviennent pas, nous tiendrons à honneur et aurons un singulier plaisir d'être de vos amis, et derechef, nous jurons par le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qu'il ne se passera jamais rien de contraire à cette foi que nous donnons et au Traité dont nous sommes convenus et qui sera observé de point en point. Je prie Dieu qu'il bénisse ceux qui suivent les voies de la vérité.

" Le Magnifique HADJ HASSEIN, Dey d'Alger. "

L'Ambassadeur fut accueilli, à Marseille et à Paris, avec les plus grands égards. Admis en la présence du Roi, il dit :

" Très heureux, très excellent, très puissant, très magnanime et très invincible Prince Louis XIV, Empereur des Français,

" Dieu perpétue ton règne et ta prospérité !

" Je viens aux pieds de ton sublime Trône impérial, pour t'exprimer la joie de notre République et du Dey, mon maître, d'avoir conclu la Paix avec ton Lieutenant, et le désir ardent qu'ils ont qu'il plaise à Ta Haute Majesté d'y mettre le sceau de ton dernier consentement.

" La force de tes armes très puissantes et l'éclat de ton sabre toujours victorieux leur ont fait connaître quelle a été la faute de Baba Hassan d'avoir osé déclarer la guerre à tes Sujets, et je suis député pour t'en venir demander pardon et te protester que nous n'aurons, à l'avenir, d'autres intentions que de mériter, par notre conduite, l'amitié du plus grand Empereur qui soit et qui ait jamais été dans la loi de Jésus et le seul que nous redoutions.

" Nous pourrions appréhender que l'excès détestable commis en la personne de ton Consul ne fut un obstacle à la Paix, si ton esprit, dont les lumières semblables au soleil qui pénètre toute chose, ne connaissait parfaitement de quoi est capable une populace émue et forcenée, au milieu de ses concitoyens écrasés par les bombes, où se trouvaient des pères, des mères, des enfants et des frères, de se voir enlever des Esclaves, le plus beau de ses biens; à qui, pour comble de malheur, on refuse en échange la liberté de ses compatriotes qu'elle avait justement espérée. Quelques motifs que puisse avoir cette violente, je te viens prier de détourner pour jamais tes yeux sacrés de dessus une action que tous les gens de bien parmi nous ont détestée, particulièrement les Puissances, et qu'il ne serait pas raisonnable de leur imputer, Nous espérons, ô grand Empereur, cette grâce de tes bontés.

" Et même dans la haute opinion que nous avons de ta générosité incomparable, nous n'avons garde de douter que tu nous rendras libres tous ceux de nos Frères qui se trouvent arrêtés dans les fers, comme nous remettrons en pleine liberté tous ceux de tes Sujets qui sont entre nos mains, et même tous ceux qui ont été honorés de l'ombre de ton nom, afin que la joie de cette heureuse Paix soit égale et universelle.

" Et de cela que demandons-nous, sinon d'ouvrir un plus grand nombre de bouches à ta louange, et que dans le temps que les tiens rendus à leur patrie te béniront prosternés à tes pieds, les nôtres se répandront dans le vaste pays d'Afrique, allant y publier ta magnificence ,et semer dans le cœur de leurs enfants une profonde vénération pour tes vertus incomparables. Ce sera le paiement d'une éternelle Paix que nous conserverons, de notre part, par une observance exacte et religieuse de toutes les conventions sur lesquelles elle a été établie, ne doutant point que par l'observance parfaite que tu lui fais rendre, tes Sujets ne prennent le même soin de la conserver.

" Veuille le Créateur tout puissant et tout miséricordieux y donner sa bénédiction et maintenu une union perpétuelle entre le très heureux, très excellent, très puissant, très magnanime et très invincible Louis XIV, Empereur des Français et Nous illustre et magnanime Dey, Pacha, Divan et invincible Milice. "

Louis XIV répondit au Dey le 17 juillet 1684 :

" Illustre et magnifique Seigneur, nous avons reçu par les mains d'Hadji Djaffer, Agha, que vous avez envoyé auprès de Nous, la Lettre que vous nous avez écrite, et il nous a encore expliqué de bouche le déplaisir que Vous et la République d'Alger avez eu d'avoir rompu les Capitulations qui avaient été faites par mes ordres et la ferme résolution dans laquelle vous êtes d'entretenir inviolablement celles qui ont été faites, en dernier lieu, avec le Chevalier de Tourville, l'un de mes Lieutenants généraux dans nos Armées navales. C'est aussi ce qui nous fait oublier les justes sujets de plainte qui vous avaient attiré les effets de notre ressentiment ; et comme nous avons fait connaître audit Hadji Djaffer, Agha, nos intentions sur ce qui vous regarde et l'approbation que nous donnons à ce qui vous a été promis en notre Nom, nous ne faisons la présente plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, Illustre et magnifique Seigneur, en sa garde.

" Fait à Versailles, le 17 juillet 1684.

" Louis. "

L'échange des Esclaves et la ratification, par le Roi, se firent attendre deux mois ; les Puissances d'Alger en témoignèrent plusieurs fois leur étonnement et même leur mécontentement, à Dussault, le 1er juillet 1684: " Nous sommes forts en peine de ce qu'il y a un si grand retardement dans nos affaires ne sachant point quelle en peut être la cause. Le Traité que nous avons fait avec vous ne porte pas que les choses doivent aller ainsi. C'est pourquoi pressez-en l'expédition avec diligence, aussitôt que vous aurez reçu cette Lettre d'amitié qui vous est écrite et prenez soin, selon votre prudence, que tout aille bien. Prenez active-ment garde aux choses qui vous ont été recommandées, qu'elles ne sortent point de votre mémoire et ne les négligez pas. Mais surtout, mon cher ami, si vous venez sans eux, à la fi n vous en porterez la peine. Au reste, le salut soit sur ceux qui prennent le bon chemin: "

A la réception de cette lettre, Dussault demanda le 1er août 1684, au Ministre de la Marine, les ordres du Roi pour l'entière consommation du Traité dont l'exécution lui était commise par l'Article 4. Il le prévint également que le Dey en exigerait la ratification par le Roi puisque c'était une des clauses exprimées dans l'Article 29 et il ajoutait : " Le Dey vous a écrit, Monseigneur, sur ce qui regarde les véritables moyens de parvenir à une entière Conciliation, qui sont, de faire en sorte qu'il ne reste aucun sujet du Roy entre leurs mains, ni sur les galères du Roy aucun des leurs. Il y a 300 Français esclaves et 246 Turcs sur les galères, non compris 54 Turcs invalides ; ainsi l'échange peut se faire sans difficulté.

" Il plaira au Roy de nommer un Consul à qui le Roy ou le Commerce donnera de quoi subsister.... Les Algériens rendirent aussi une partie des canons que Beaufort avaient abandonnés à Gigelli.

Après la conclusion de la Paix, de Tourville prescrivit de la part du Roi, à Sorhaindre, Gouverneur provisoire du Bastion, de venir exercer les foncions de Consul à Alger jusqu'à ce qu'il plut au Roi de nommer un titulaire, ce qui n'eut lieu qu'au Lois de juin 1685, par l'envoi de Piolle qui afferma le Consulat 1,500 livres et dont les Esclaves n'eurent pas à se louer.

A cette même époque, le Roi écrivit la Lettre suivante au Pacha d'Alger :

" Illustre et magnifique Seigneur, les plaintes continuelles que nous recevons des abus qui se commettent dans le Commerce que font nos Sujets, nous ayant fait prendre la résolution d'y envoyer le sieur Dortières pour établir l'ordre et la police nécessaires parmi les marchands Français qui y trafiquent ou qui y sont domiciliés, nous vous faisons cette Lettre pour vous en donner avis et pour vous dire en même temps que vous nous ferez plaisir de donner, au dit Dortières, toute l'assistance et protection dont il aura besoin pour l'exécution de nos Ordres et une créance entière à tout ce qu'il vous dira de notre part.

" Louis. "

Les instructions remises à cet Inspecteur du commerce étaient ainsi conçues :

" A Versailles, le 15 août 1685.

" S. M. ayant fait choix du sieur Dortières pour visiter toutes les Échelles du Levant, y prendre connaissance et régler les affaires concernant le commerce de ses Sujets, elle veut que, sur les informations qu'il prendra de la conduite des Français qui y sont établis, il fasse embarquer sur les bâtiments qui en partiront pour France, ceux dont les mœurs pourraient causer des troubles parmi les marchands de la Nation qui y font commerce. Enjoint S. M. à tous Capitaines, Patrons de vaisseaux, barques et autres bâtiments, de les recevoir sans difficulté pour les repasser à Marseille et de les consigner, à leur arrivée, entre les mains des Officier, de l'Amirauté de la dite Ville.

" Extrait de l'instruction donnée à Dortières. "

" S. M. voulant remédier par toutes sortes de moyens aux abus et malversations qui se sont glissées dans le commerce et mettre le même ordre dans les Échelles qu'elle a fait établir partout ailleurs, elle a fait choix du dit sieur Dortières pour se transporter dans tous les lieux du Levant où ses Sujets font commerce, s'y faire rendre compte par les Consuls de la Nation Française qui auront ordre de le reconnaître et de lui obéir, de tout ce qui s'y passe et examiner leur conduite et celle des marchands Français qui y sont établis et généralement dresser des mémoires exacts de tout ce qu'il croira le plus avantageux pour perfectionner et augmenter le commerce des Français et détruire celui des Étrangers.

" S. M. étant informée que beaucoup de marchands Français de mauvaises mœurs, après avoir fait banqueroute en France, se retirent dans les Échelles, où ils font non seulement des commerces illicites, mais même rendent la Nation méprisable par leur mauvaise foi et leur mauvaise conduite, a fait rendre une Ordonnance qui leur défend de passer en Levant pour s'y établir, qu'après avoir été examinés et reçus par la Chambre de commerce établie à Marseille, à l'exécution de laquelle le dit sieur Dortières tiendra soigneusement la main, comme aussi à celle qui a été rendue sur les plaintes qui ont été faites que la plupart des Capitaines, Écrivains et Matelots des équipages des vaisseaux marchands, qui vont trafiquer au Levant, embarquent, pour leur compte, des marchandises du crû du Royaume; et, lorsqu'ils sont arrivés dans les Echelles, les vendent vil prix, pour en avoir un plus prompt débit. Employant ensuite à des achats de peu de conséquence le fond qu'ils ont retiré de la vente de leurs marchandises, ils les font enchérir, et obligent, par ce moyen, les principaux Marchands à payer sur le même prix les marchandises qu'ils traitent avec les Turcs, ce qui étant très préjudiciable au commerce que les Français font au Levant, il leur est défendu, à l'avenir, de traiter avec les Turcs, ni d'acheter aucune marchandise que par le canal des Marchands de la Nation qui y sont domiciliés. "

Les difficultés pécuniaires n'étaient pas les seules épreuves qui attendaient Piolle au Consulat d'Alger, quoiqu'elles ne fussent pas des plus légères. Malgré le Traité récent, les pirateries incessantes des Corsaires, sur les vaisseaux Français, provoquaient de nombreuses réclamations du Consul auprès des Puissances, qui se montraient sourdes à toutes ses demandes.

Il en fut bien autrement encore lorsque Mezzomorto, au commencement de 1686, céda, pour devenir Pacha, sa place de Dey à Ibrahim Khodja, d'un caractère entreprenant, aventureux, cruel, cupide et jaloux de la faveur de la Milice.

Piolle ayant à se plaindre de son Trucheman, nommé Mercadier, Renégat de Marseille, en sollicita un autre, au choix du Dey, quoique d'après les conventions précédemment arrêtées il eût le droit de prendre qui il voudrait. Ce changement lui fut refusé obstinément.

Le Gouvernement de France, fatigué de tant d'audace des Corsaires et des plaintes des Négociants, envoya M. de Blainville avec une Escadre, à Alger, au mois d'août 1686, pour exiger les satisfactions convenables; Les Puissances en firent immédiatement quelques-unes et promirent de réparer les antres griefs ; mais à peine le Commandant Français eût-il repris le large, les mêmes déprédations recommencèrent avec la même violence.

La négociation entreprise par le Duc de Mortemart, dans les premiers jours de janvier 1687, n'eût pas un meilleur effet que celle de M. de Blainville ; à cette occasion, M. Montmasson, Vicaire-Apostolique à Alger, qui, conduit par son zèle, avait quitté la cure de Versailles pour aller succéder au malheureux Le Vacher, dont il devait bientôt subir le même sort, mandait au Ministre, le 16 janvier 1687 :

" Depuis le départ de M. le Duc, les Puissances d'Alger se sont assemblées pour délibérer si elles feraient la guerre à la France ou à l'Angleterre. Elles l'auraient faite aux Anglais, s'ils ne leur eussent fourni abondamment ce qui est nécessaire pour la faire aux Chrétiens ; depuis peu, en effet, il est arrivé deux vaisseaux de guerre de cette Nation qui ont déchargé quantité de poudre, de plomb et autres choses nécessaires pour l'équipement des vaisseaux. Je crains bien qu'après qu'ils seront bien approvisionnés, elles ne leur déclarent la guerre, comme elles l'ont fait aux Hollandais elles n'osent la faire à la France. Mezzomorto ne répondit fièrement, lorsque les vaisseaux du Roy parurent devant Alger, que parce qu'il craignait qu'Ibrahim Khodja, qui devait arriver de Tunis avec le Camp, ne le taxât de lâcheté. "

Le 22 avril, le Vicaire Apostolique écrivait encore : " Le Dey a voulu deux fois déclarer la guerre à la France, y étant porté par les Corsaires d'ici; qui se plaignent fort de ce qu'ils ne font plus rien en mer, Mais le Pacha s'y est toujours fortement opposé, et, depuis peu de jours, j'ai appris d'une personne discrète qu'il lui avait demandé, par grâce, qu'il ne parlât point de guerre avec la France tant qu'il vivrait, qu'il savait, par expérience, combien on la doit redouter ; mais comme le Dey ne l'a point expérimentée, je ne sais s'il s'y arrêtera. Quoiqu'il en soit, on ne parle de rien à présent. "

Si le Dey ne faisait pas connaître ouvertement ses dispositions hostiles à la France, il n'en tolérait pas moins les actes de piraterie à cause des profits qui lui en revenaient; il faisait acheter les marchandises des Chrétiens au prix que lui suggérait son caprice, et obligeait les gens du Pays de les prendre pour une valeur bien supérieure.

Le 15 juillet 1687, les Corsaires, la plupart appartenant au Pacha et au Dey, entrèrent dans le port d'Alger, amenant 95 Français. Vers la fin de cette année, le Ministre de la Marine ordonna une chasse à outrance contre tout Corsaire Algérien qui serait rencontré dans la Méditerranée. Le Pacha, à titre de représailles, fit conduire les Français, d'Alger, au nombre de 372 et le Consul au bagne, et, le lendemain de leur arrestation, ils furent emmenés enchaînés à la montagne pour briser des pierres ; on ne leur laissa que la chemise sur le corps. Le Représentant de la France fut exposé à toutes sortes d'insultes de la part de la populace ; sa maison fut pillée, tous ses effets furent vendus, ainsi que onze bâtiments Français qui se trouvaient dans le port. Persuadé qu'une insulte aussi grave ne resterait pas impunie, le Dey fit fortifier, en toute hâte, le port et élever de nouvelles forteresses pour en garantir l'approche.

M. Montmasson ne fut pas compris dans Cette proscription générale : on lui laissa la liberté de porter aux Français les consolations que réclamait leur triste position, et de leur fournir tout ce qu'il trouvait à sa disposition....

Dassault, qui dirigeait toujours les Affaires du Bastion, chercha à se porter médiateur entre la France et les Puissances d'Alger, et, dans ce but, il se rendit à Alger ; il trouva Mezzomorto assez bien disposé, mais Ibrahim Khodja se montra intraitable. Quelque temps après, le 28 avril 1688, il écrivit encore pour les engager, au nom de leurs plus chers intérêts, à ne pas attirer sur leur ville la colère du Roi et à envoyer demander la Paix. Le 27 mai, il en reçut cette réponse étrange et bien oublieuse des services passés :

" A Dussault,

" Nous, Pacha, Dey et Divan, nous avons reçu vos impertinentes lettres ; nous voudrions bien savoir d'où vient que vous vous émancipez à nous donner des conseils. Si pareille chose vous arrive dans la suite, nous pourrions vous en faire repentir ; c'est vraiment bien à un marchand, comme vous êtes, à se mêler des affaires d'État. Nous ne vous avons jamais donné des ordres pour agir de cette, façon, nous ne pensons pas non plus que vous en ayez de l'Empereur, votre maître : ainsi c'est bien mal à propos que vous vous êtes voulu ingérer de nous donner des conseils salutaires, ainsi que vous dites; vous ne devez pas avoir d'autres vues que votre Commerce et non pas vous ériger en homme d'État. Nous voulons bien vous avertir charitablement que même quand nous viendrions à terminer les Affaires avec l'Empereur, votre maître, nous n'entendrons jamais que vous soyez chargé de la moindre chose touchant la Négociation, ni même que vous puissiez mettre pied à terre ; suffit que le Pacha et Nous, vous connaissions de longue main pour un homme plus propre à brouiller les Affaires qu'à les raccommoder : ainsi, attachez-vous uniquement à mettre votre Commerce sur pied. "

Toute espérance de soumission se trouvant évanouie, il ne restait plus qu'à recourir à la force ; or, Louis XIV, qui venait de réduire Tripoli et Tunis et de les soumettre à une contribution, ne pouvait laisser Alger apporter impunément une perturbation considérable dans les Relations commerciales que la France entretenait avec les Contrées situées sur la Méditerranée, et sa Flotte reçut l'ordre de sortir de Toulon.

Dès que l'on connut, à Alger, la déclaration de Guerre de la France, le Pacha pourvut à la défense du Pays : il fit commencer la construction d'un fort au Cap Matifou. Les Corsaires eurent ordre de rentrer, on les démâta et on coula les plus gros pour les mettre à l'abri des bombes.

Les habitants d'Alger, ayant encore peur des bombes, se hâtèrent d'emporter à la campagne tous leurs effets, de sorte qu'il ne resta que fort peu de monde dans la ville avec la Milice.

Arrivé devant Alger, vers la fin de juin 1688, le Maréchal d'Estrées s'occupa de faire placer, aussitôt que le temps le permit, les galiotes à bombes, et, dès le 26, neuf occupaient leur position, soutenues par neuf vaisseaux.

Le 29, on amena à bord du vaisseau amiral le Magnifique, deux Esclaves qui s'étaient sauvés à la nage ; ils racontèrent qu'il y avait dans la ville trois partis : celui du Dey, qui se trouvait au Camp devant Oran ; celui de Mezzomorto, Pacha, qui se trouvait en ville, et celui des indifférents qui n'était favorable ni à l'un ni à l'autre des premiers et qui voudrait peut-être les ruiner tous deux ; que Mezzomorto inclinait pour la Paix, mais qu'étant surveillé par, les amis du Dey qui ne la voulaient pas, il se conformait à leurs sentiments et menaçait, tout haut, de faire mettre les Français au canon si les bombes étaient lancées sur la ville.

Cet avis détermina l'Amiral Français à faire porter sur une machine, que l'on conduisit presque jusqu'à terre, la déclaration suivante attachée à une planche sur du parchemin :

" Le Maréchal d'Estrées, Vice-amiral de France, vice-Roy d'Amérique, Commandant l'Armée navale de l'Empereur de France, déclare aux Puissances et Milices du Royaume d'Alger que si, dans le cours de cette guerre, on exerce les mêmes cruautés qui ont été ci-devant pratiquées contre les Sujets de l'Empereur, son maître, il en usera de même envers ceux d'Alger, à commencer par les plus considérables qu'il a entre les mains et qu'il a eu ordre d'amener pour cet effet avec lui. " Ce 29 juin 1688,

" Le MARÉCHAL D'ESTRÉES. " Par commandement :

" BLOT, Secrétaire, "

Le Capitaine d'un vaisseau Anglais, mouillé tout près de la ville, fut chargé d'apporter la réponse sur le revers de l'écrit de l'Amiral Français, avec une Lettre du Pacha pour les Turcs embarqués sur les vaisseaux et les galères ; Mezzomorto disait au Maréchal :

" Vous dites que si nous mettons les Chrétiens à la bouche du canon, vous mettrez les nôtres à la bombe ; eh bien ! si vous tirez des bombes, nous mettrons le Roy des vôtres au canon ; et si vous me dites : qui est le Roy ? c'est le Consul Ce n'est pas parce que nous avons la guerre, c'est parce que vous tirez des bombes. Si vous êtes assez forts, venez à terre ou tirez le canon avec les vaisseaux. "

Le 1er juillet, le calme ayant succédé à un vent Nord-Est assez frais, à la pointe du jour on fit avancer cinq galiotes. On ne tira que 95 bombes en deux heures et les ennemis 240 coups de canon. La brise ou le vent du Nord étant venu à son ordinaire, on fut obligé de se retirer.

" Cet essai, dit d'Estrées dans son rapport, n'a pas laissé de faire connaître, à ceux d'Alger, que l'on peut mettre leur ville en poudre, et j'espère que cette crainte les portera aux choses que l'on désire.

" Dans le temps que chacun se retirait, on entendit huit coups de canon sans balles et une salve de mousqueterie tirée du Fanal d'Alger. On ne douta pas que ce ne fut l'effet des menaces de Mezzomorto ; plusieurs même de nos officiers auraient juré avoir vu des bras et des jambes en l'air, Il est aisé de juger combien nous fûmes affligés d'une telle barbarie, et même de la revanche qu'il en fallait prendre ; mais, comme on jugea dans le Conseil de guerre des Officiers généraux que j'avais assemblé pour déterminer la manière de la faire, qu'il était à propos d'être informé du fait et de toutes les circonstances, avant que d'en venir à une, telle exécution, je chargeai le sieur de Pointis d'aller au vaisseau Anglais, avec des chaloupes armées pour en apprendre la vérité. Il n'était pas à moitié chemin que l'Écrivain de ce vaisseau le vint joindre et m'apporta plusieurs Lettres, entre autres un Écrit signé du Consul et de plusieurs Français.

" Il est aisé de juger combien cette résurrection nous fit plaisir, et l'on conclut de la manière dont ces Lettres étaient écrites, que le Pacha et ceux d'Alger n'étaient pas si résolus ni si méchants qu'ils le voulaient paraître. Entre ces Lettres, il y en avait une pour M. d'Amfreville, d'un marchand de Marseille nommé Toucas. J'obligeai M. d'Amfreville de répondre qu'il ne fallait se flatter, en aucune manière, que je pusse faire autre chose qu'exécuter les ordres que j'avais reçus; que rien ne m'empêcherait de faire tirer les 11,000 bombes que nous avions avec nous, et que si l'on était assez barbare pour en venir à l'extrémité qu'ils disaient, on saurait bien les venger, et que cette cruauté aurait de terribles suites ; que j'étais fort en colère de l'insolent Écrit du Pacha et résolu de pousser toutes choses à bout ; cependant que s'ils faisaient des propositions on les écouterait, et que, de ma part, c'était tout ce que je pouvais faire que de leur donner cet avis. "

Le 2 juillet, et onze heures du soir, le Renégat Mercadier se présenta à bord du vaisseau Amiral, apporta plusieurs Lettres des Français qui témoignaient plus de frayeur que par les premières. Le Maréchal dit à l'envoyé :

" Je n'ai que faire de lire ces Lettres, puisqu'il n'y a pas de remède è apporter ; que l'on m'envoie des Députés à mon bord pour me faire des propositions, sans cela, je ne pourrai faire discontinuer de tirer des bombes, et, dès que le calme le pourra permettre, on recommencera aussitôt. Et comme il m'apprit, à dessein de nous étonner, qu'on avait mis trois matelots Français au canon, je donnai ordre sur-le-champ d'aller prendre dans la flotte trois Turcs, pour les faire passer aujourd'hui par les armes à la vue de toute la ville.

" Cependant, s'il était ami de Mezzomorto, comme on disait, il le devait informer promptement de ma résolution et que, si les choses allaient plus loin, on mettrait cette ville en poudre et qu'on ruinerait, après, tous leurs vaisseaux à la mer, sans qu'ils pussent jamais espérer la Paix. "

" Le 3, à 10 heures du matin, pour représailles des trois matelots que les Algériens avaient mis à la bouche du canon, on fit passer par les armes, trois des leurs, du nombre des invalides. L'on envoya leurs corps sur un Raz à la ville, avec un Écrit par une autre voie, où l'on déclarait qu'ayant su qu'on avait tiré trois Français, on faisait mourir trois Turcs et qu'on se porterait à bien d'autres extrémités si ces cruautés continuaient.

" Le même jour, 3, le temps avait paru si propre pour bombarder, qu'on tira avec assez de succès 1,700 bombes jusqu'au lendemain 4.

" Mais le 3, vers midi, l'Armée navale entendit à la pointe du Fanal, une salve de mousqueterie et de dix-huit coups de canon sans balles, comme les Algériens ont accoutumé de tirer lorsqu'ils mettent des hommes à la bouche des canons. Il n'y eût personne dans l'Armée qui ne fut touché de douleur et de colère tout ensemble, d'une telle exécution, ne doutant pas que ces enragés n'aient fait mourir le Consul et les principaux Français. On envoya au vaisseau Anglais pour en apprendre des nouvelles ; mais l'écrivain n'ayant pas été à la ville, on n'a pu savoir encore ce qui en était.

" Ce pressentiment n'était que trop fondé ; le lendemain, 4 juillet, on apprit que le Consul et quinze autres Français avaient été mis au canon ; seize Turcs furent passés par les armes, par représailles ; les corps furent mis sur un Raz que les courants portèrent du côté de la ville. Cette exécution consterna et rendit furieux tout ensemble les Algériens. ". Rapport de d'Estrées sur le bombardement d'Alger.

De la flotte Française, passons à Alger, pour prendre connaissance des actes de barbarie dont les Turcs se rendirent coupables envers les victimes de leurs fureurs.

Le 26 juin, le gardien Bachi, ayant fait passer en revue tous les pauvres prisonniers, commença par nommer Piolle, Consul Français et dix autres qu'il fut marquer pour être mis les premiers à la bouche du canon. Ensuite, il appela M. le Vicaire Montmasson qu'il marqua aussi avec dix autres Français et ainsi des autres ; chaque Capitaine ayant dix Français pour aller de compagnie avec lui à la mort. On les mit tous à la chaîne, même le Consul.

Pendant que le Maréchal d'Estrées faisait disposer toutes choses en état pour bombarder la ville, M. Montmasson, de son côté, faisait tous ses efforts pour préparer ces pauvres victimes à la mort.

Le 1er juillet, depuis cinq heures du matin jusqu'à six heures du soir, les bombes ne cessèrent pas de tomber dans la ville avec un grand bruit et faisant de grands dégâts. Beaucoup d'Algériens succombèrent sous les ruines des maisons. Mezzomorto lui-même fut blessé à la tête. Vers les 10 heures du matin de ce jour, on transféra les Chrétiens Esclaves destinés à la mort, du Bagne du Beylik dans un Fondouk ou espèce de Parc éloigné de la ville. A 11 heures de la même matinée, le Gardien du Port vint prendre le Consul et le mena à la Marine, accompagné de quatre autres Français, trois desquels passèrent à la bouche du canon étant suspendus par les pieds, à la vue du Consul qu'on reconduisit avec le quatrième au lieu d'où on les avait tirés. On ne peut exprimer les insultes qu'ils firent au Consul, l'ayant meurtri de coups de bâton.

Le 2 juillet, le temps ne permit pas de bombarder. Le Trucheman de la Nation Française, Mercadier, vint dire au Consul, à M. Montmasson et à tous les Capitaines d'écrire au Maréchal d'Estrées de faire cesser les bombes, sinon que tous les Français passeraient au canon. Et, le même jour, un Renégat du Pacha vint prendre Fournillier, Capitaine de vaisseau, et le conduisit devant le Pacha qui lui ordonna d'un ton de colère contre la France, d'écrire cette Lettre au Marquis d'Amfreville :

" Monsieur, je viens d'être présenté devant le Pacha; il m'a dit que si M. le Maréchal fait encore tirer une bombe, il pouvait être assuré que le Consul était mort et ensuite nous tous, et qu'après les Nations étrangères y passeraient comme nous, et que par-là on se souviendrait du nom de Mezzomorto. "

" Fournillier, Esclave, à la Maison du Pacha, " le 2 juillet 1688. "

Ces Lettres furent portées, mais sans effet ; car le matin du 3 du dit mois, on tira des bombes avec un très grand fracas de toutes parts ; sur les 11 heures du matin, le Gardien du Port vint prendre le Consul pour la seconde fois et quatre autres Français avec lui. Piolle fut si fort maltraité de coups de bâton et de couteau qu'on lui donna par les rues qu'il expira avant d'être mis au canon. Ses quatre compagnons après lui, subirent le même supplice.

Le 4 juillet, les bombes firent feu à l'ordinaire, mais on ne mit personne au canon.

Mais, dès le lendemain matin, le Capitaine du Port vint chercher M. Montmasson. Lorsque le Vicaire apostolique, après avoir subi d'infâmes outrages, fut arrivé au lieu du supplice, on ne l'expédia pas tout de suite: on le laissa longtemps languir et il fut spectateur de l'exécution des autres et de la cruauté avec laquelle ont les avait traités avant d'être lui-même exposé aux derniers excès de leur fureur, qu'ils n'exercèrent pas sur lui tout entière à la fois, mais peu à peu et par progrès. Enfin, on le mit au canon après avoir attaché ses membres en forme de croix de St-André.

Les 6, 7 et jusqu'au 13, le bombardement d'Alger continua, et, chaque jour, de nouvelles victimes succombèrent de la même manière. Dix mille deux cents bombes tombées dans la ville, la ruinèrent presque entièrement. Car, de dix mille maisons dont elle était alors composée, il n'en resta qu'environ huit cents où l'on put habiter. La maison du Dey fut tout à fait détruite ; les Casernes des soldats, les Mosquées, les Bagnes et presque tous les autres édifices furent entièrement délabrés ou renversés. Il y eut cinq navires d'Alger coulés à fond, et trois sur les chantiers furent brisés par les bombes ; enfin, après cette terrible punition, qui était la juste peine des insultes que les Barbaresques avaient faites à la France, il ne restait plus que 350 bombes ou environ à tirer, que le mauvais état dès galiotes ne permit pas de lancer alors.

Toute l'Armée appareilla et prit sa route vers l'Ouest, le 18 juillet. Le Dey qui se trouvait occupé au siège d'Oran, contre les Espagnols, n'arriva à Alger que le 13, avec le Camp.

Les principaux Français sur lesquels, en cette circonstance, les Algériens déchargèrent le poids de leurs fureurs contre la France, furent M. Montmasson, Vicaire apostolique ; M. Piolle, Consul de la Nation française ; M. de la Croisière de Motheux, et, avec lui, trois autres Capitaines; le Frère Lazariste Francillon, 5 Patrons, 6 Écrivains et 25 Matelots.

Le bombardement d'Alger n'ayant pas eu le résultat qu'on en attendait, c'est-à-dire la soumission à la discrétion du Roi, quoique les neuf dixièmes des habitations ne présentassent que des monceaux de ruines, le Commandant de la Flotte se vit obligé de quitter les eaux de la ville, après avoir épuisé ses munitions et rentra dans la rade de Toulon.

Furieux des désastres essuyés, les Algériens se hâtèrent de lancer à la mer de nouveaux bâtiments, et de faire une guerre à outrance à tous les vaisseaux portant le pavillon du Roi ; en peu de temps, ils firent éprouver au Commerce des pertes considérables, malgré les croisières incessantes des Escadres françaises.

L'année suivante, 1689, de Vauvrée, Intendant de la Marine à Toulon, reçut avis du Renégat de Marseille, Mercadier, Trucheman de l'ancien Consul Piolle, que Mezzomorto se prêterait à un accommodement. La Cour de France informée de ces dispositions donna ordre, en septembre, à l'Intendant de la Marine d'envoyer Marcel à Alger, pour négocier cette Paix si vivement désirée par les Commerçants. Un habile Négociateur, au rapport de Dussault, aurait pu obtenir davantage. Marcel se borna à faire renouveler, par Mezzomorto, le Traité que le Chevalier de Tourville avait déjà obtenu en 1684.

Nous avons vu, plus haut, que lors du deuxième bombardement d'Alger, par Duquesne, les habitants du Comptoir de La Calle, contre lesquels on craignait des représailles, avaient été rembarqués en toute hâte. Quand la Paix fut faite, l'année suivante, Dussault, l'ancien Directeur, essaya de former une nouvelle Compagnie, et conclut, à cet effet, une nouvelle Convention avec le Divan. Mais les Anglais venaient de s'établir à La Calle, et le Comptoir du Bastion où la Société française devait s'installer, n'inspirait plus aucune confiance au Commerce Dussault, ne put réussir à l'organiser.

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1694, Cette même année, le bail des Anglais expirait, et le Divan ayant refusé de le renouveler, plusieurs Négociants de Marseille qui attendaient ce moment, s'empressèrent de traiter avec le Gouvernement Algérien pour l'exploitation des Concessions africaines.

A SUIVRE

ALGER, TYP. DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE V. AILLAUD ET Cie

Rue des Trois-Couleurs, 1877

Livre numérisé en mode texte par M. Alain Spenatto.

| |

|

¤¤¤ LA SOUPE AUX FEVES ¤¤¤

De Jocelyne B.

|

Ingrédients :

¤ Pour 6 à 8 personnes :

¤ 2 courgettes,

¤ 1 tomate bien rouge coupée en morceaux,

¤ 3 carottes,

¤ 2 oignons,

¤ 1 kg de fèves fraîches ou congelées,

¤ 1 cuillère à café de coriandre,

¤ 1 cuillère à café de cumin,

¤ 4 petites pommes de terre,

¤ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive,

¤ sel, poivre.

| ¤¤¤ Préparation ¤¤¤

1¤ Hachez les oignons, faites-les revenir dans une cocotte avec l'huile.

2 ¤ Ajoutez les morceaux de tomate, les carottes coupées en petits bâtonnets. Couvrez d'eau. Faire cuire 15 minutes.

3 ¤ A mi-cuisson ajoutez le sel, le poivre, les épices, puis les fèves, les courgettes pelées et coupées en rondelles, les pommes de terre coupées en petits cubes.

Ajoutez de l'eau s'il le faut à votre convenance. Cuire 15 à 20 minutes.

4 ¤ Versez la soupe dans une soupière pour servir.

Elle est meilleure le lendemain.

¤¤¤ Suggestions ¤¤¤

1 ¤ Pour ceux qui aiment, vous pouvez ajouter dans la soupe des petites pâtes ou du blé concassé. 30g par Personne.

2 ¤ Certaines familles mettaient des petits carrés d'agneau ou des petits morceaux de poulet (à faire revenir avant les oignons pour une 1ère cuisson) pour avoir un plat complet et résistant. De 80g à 100 g par personne.

|

|

| Une dame en vol

Envoyé Par Chantal

|

Une dame survole la Réunion, avec juste le pilote et elle dans le petit avion... Le pilote meurt brusquement d'une crise cardiaque.

Frénétiquement elle lance un appel de détresse : "May Day ! May Day ! May Day ! A l'aide ! Help ! Au secours ! Venez m'aider ! May Day ! Mon pilote vient d'avoir une attaque, il est inconscient , je crois qu'il est mort, je ne sais pas piloter ! Au secours ! S'il vous plaît, aidez-moi !"

Presque instantanément, elle entend une voix dans la radio : "Ici la tour de contrôle, j'ai reçu votre message et je vais vous indiquer les manoeuvres à suivre pour vous sortir de là, j'ai une grande expérience de ce genre de situation.

Maintenant détendez-vous, tout va bien se passer... Donnez-moi votre hauteur et votre position."

Elle répond : "Je fais 1,70 m et je suis assise sur le siège avant."

"OK", dit la voix de la tour, répétez après moi : "Notre Père qui êtes aux cieux...."

|

|

|

ANECDOTE

Envoyé par M. Doblido

|

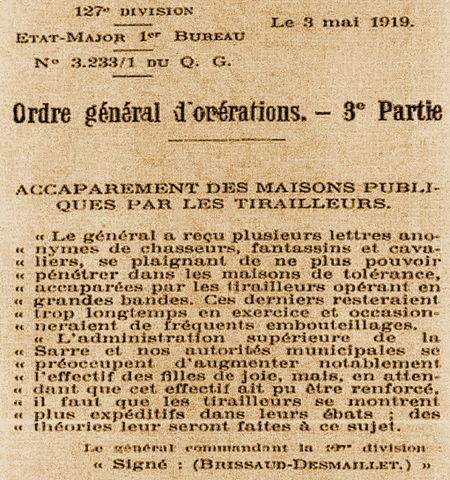

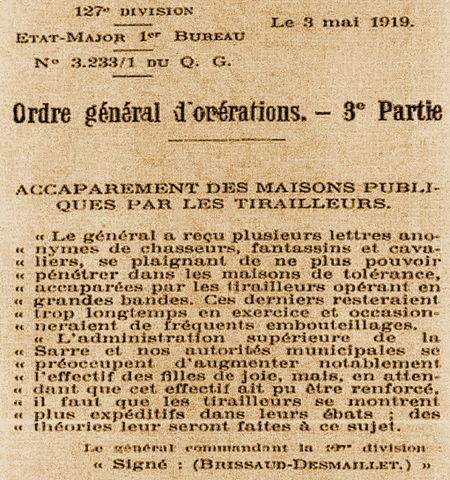

127ème Division Le 3 Mai 1919.

ETAT-MAJOR 1er BUREAU

N'° 3.233/1 du Q.G.

Ordre général d'opérations. - 3° Partie

ACCAPAREMENT DES MAISONS

PUBLIQUES PAR LES TIRAILLEURS.

" Le général a reçu plusieurs lettres anonymes de chasseurs, fantassins et cavaliers, se plaignant de ne plus pouvoir pénétrer dans les maisons de tolérance, accaparées par les tirailleurs opérant en grandes bandes. Ces derniers resteraient trop longtemps en exercice et occasionneraient de fréquents embouteillages.

L'administration supérieure de la Sarre et nos autorités municipales se préoccupent d'augmenter notablement l'effectif des filles de joie, mais. en attendant que cet effectif ait pu être renforcé, il faut que les tirailleurs se montrent plus expéditifs dans leurs ébats ; des théories leur seront faites à ce sujet. "

Le Général commandant la 127 ème division

Signé : ( Brissaud-Desmaillet.)

| |

|

|

Chers Amis, Chers Lecteurs,

Je reçois chaque jour du courrier de parution de livres, d'œuvres de spectacle ou autres événements à caractères lucratifs au sens financier.

Sans entrer dans les justifications ou non du caractère financier des annonces, je me dois encore, de préciser que le site de Bône et la Gazette ne vivent que par mon investissement financier (matériel informatique, hébergement, achats de documentation et même déplacements) et sans regret ; par ma disponibilité dont l'emprise est plus forte que celle qui revient normalement au domaine familial qui ne me l'a jamais reproché et dont je loue la patience ; par le bénévolat, la gentillesse et le dévouement des chroniqueurs qui contribuent à cette Gazette et qu'il faut remercier mille fois ; par l'apport gracieux de documentation des lecteurs que je remercie aussi pour comprendre l'esprit de cette modeste réalisation.

Une fois ces précisions dites et redites, je dois encore rajouter que ce site et cette Seybouse n'ont aucun caractère commercial, haineux, racial, repentant, spécialement politique ou religieux, etc… ou contraire à la loi et aux respects des bonnes mœurs et des mémoires plurielles. Les seuls buts sont la mémoire et la vérité telles que nous les avons vécues et que nous connaissons, nous les Pieds-Noirs, les expatriés d'Algérie. La diffusion, l'explication et la compréhension de ses buts nous amèneront, je le pense sincèrement, au but suprême qui est la Paix. La Paix des Mémoires, des Âmes, des Cœurs, en un mot celle des Hommes.

Donc en regard de cela, je réserve le passage des annonces et publicités sur la Seybouse dans ce respect. Pour accomplir cette tâche, surtout pour les livres, pour l'audio ou la vidéo, je dois m'assurer que ceux-ci sont conformes à ce respect, à cet esprit en ayant aussi et surtout mon libre choix.

Pour exercer ce libre choix de faire de la publicité gratuite des annonceurs, il faut que je lise des ouvrages ou des chapitres publiables sur le site, que je visionne des DVD ou que j'écoute des CD. Il me faut du temps. Certains annonceurs m'envoient ou me proposent spontanément leurs œuvres (même si je dois les renvoyer) et en plus ils ont l'amabilité et la patience d'attendre ma décision. Je les en remercie sincèrement car j'ai encore des livres reçus et à lire.

Par contre, d'autres annonceurs, que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Eve, font du harcèlement par messages interposés (d'autres Webmasters sont dans le même cas), alors qu'ils n'ont même pas le réflexe d'exprimer ce qu'ils attendent de nous, de nous faire parvenir leurs œuvres et (ou) de permettre la diffusion de très larges extraits. En plus de cela, certains sont impolis et même agressifs dans leurs propos si nous n'accédons pas à leurs " désirs ".

Je l'avais déjà dit et je le redis, je ne passerai plus de publicité pour des œuvres que je n'aurai pas lues, regardées ou écoutées. J'ai déjà refusé de faire de la publicité pour quelque chose qui n'était pas conforme à notre mémoire, à notre vérité et je le referai. J'ai peut-être commis des erreurs, si c'est le cas je les assumerai et les réparerai.

Je suis au regret de m'en tenir à cette décision qui sera comprise par la majorité et critiquée par une minorité. Je suis un bénévole parmi tant d'autres, qui s'investit financièrement et temporellement sans compter et qui a la liberté de se rendre ses comptes.

Je repasserai plusieurs fois cette Avis, car certains ne l'auraient pas lu auparavant et d'autres ne le liraient ni cette fois-ci ni plus tard, sur ce numéro.

Avec mes profonds remerciements.

Amicalement

J.P.B.,

Webmaster à but non lucratif du site de Bône et de la Seybouse.

|

|

PHOTOS

Diverses de BÔNE

Envois de diverses personnes

|

Envoyé par M. Charles Ciantar

Cours Bertagna

Port

Fort Gigogne

La Grenouillère

Envoyé par M. Beghdadi

Envoyé par M. Beghdadi

Le Personnel des Galeries de France à Bône en 1956. Qui se reconnait dans cette photo !!!

Envoyé par M. Bernard Kugler

Envoyé par M. Bernard Kugler

Bône - Monument à la gloire de l'Armée Française

Ce Monument a été détruit par les gardes-mobiles (Marteau piqueur et half track en protection).

M. Méléo me signale que des photos ont été prises de cette destruction. J'aimerais en avoir pour montrer qui était notre véritable ennemi.

|

|

Célébration du Massacre

du 26 mars 1962 à Alger

par M. Alain Algudo

Et un hommage de M. Guy Rolland

|

|

Ce superbe travail, exécuté à ma demande pour le cinquantenaire, a marqué notre cérémonie en souvenir du crime d'État du 26 mars 1962, fusillade de la rue d'Isly à ALGER !

A diffuser sans modération à vos correspondants à travers toute la France POUR MONTRER QUE NOUS N'OUBLIERONS JAMAIS !!!

Bravo et merci à nos compatriotes "NATRELLA fleuristes," de BOUGIE !!

Fraternellement !

Alain Algudo

************************

FLEURISSEMENT DE LA STELE DE NOS MORTS EN ALGERIE

FLEURISSEMENT DE LA STELE DE NOS MORTS EN ALGERIE

Cinquantenaire de la fusillade de la rue d'Isly

26 mars 1962 - 26 mars 2012

Cérémonie du souvenir au cimetière neuf de BEZIERS

Allocution de Alain ALGUDO

devant la stèle des Martyrs de l'Algérie Française

Cinquante ans déjà ! Et aujourd'hui l'histoire semble bégayer ! Cinquante ans de mensonges sur les tenants et aboutissants de cette tragédie où la France Gaulliste de l'époque a édifié son mur de la honte par son silence, ses mensonges !

Mais contrairement au sort réservé au mur de BERLIN, celui-ci ne fait que se renforcer et tous les moyens sont bons pour que l'homme providentiel reste la référence.. même si sa responsabilité dans le drame du 26 mars 1962 est maintenant avérée. Nous avons affaire.. au plus haut niveau de l'Etat.. à des robots formatés et quand un homme sincère ose essayer de comprendre, de nous comprendre, un homme qui ose s'engager à nos côtés, alors s'abat sur lui la foudre des tenants de la trahison et hélas aussi souvent, incompréhensiblement, l'ingratitude de certains des nôtres !

L'Allemagne Nazie avait, entre autres, a son palmarès de l'horreur, ORADOUR SUR GLANE, La France Gaulliste aura comme tache indélébile, entre autres, ALGER et sa rue d'Isly en cette journée où devait ce produire l'inimaginable.

" Le massacre d'une population désarmée. Le comble de l'horreur " écrira dans " les feux du désespoir " Yves COURRIERE que l'on ne peut classer comme pro OAS.

Ce jour là, sous la coupe d'un parjure, commença la destruction de la belle armée Française qui allait, un certain 5 juillet 1962 et les mois qui suivirent, laisser ses compatriotes aux mains des égorgeurs.

Sur ces drames nous avons tout dit au cours de ces trop longues années et personnellement je me demande encore comment après tous mes articles parus sur VERITAS et mes communications sur la toile, je n'ai pas été traîné devant les tribunaux.

Je pense que la raison est que je n'ai jamais rien avancé qui ne puisse être vérifié, ou alors, j'ai plagié certains termes puisés dans le vocabulaire d'un grand responsable d'Etat intouchable, car comme vous le savez vous pouvez dire et écrire maintenant que vous aimeriez bien employer un Karcher pour nettoyer la racaille dans les quartiers interdits, vous n'avez rien a craindre !

Alors je dirai sans crainte aujourd'hui que j'aimerai aussi nettoyer au Karcher une certaine racaille médiatique ( je ne généralise pas, elle se reconnaîtra) qui fait passer des vessies pour des lanternes au " bon peuple " de France, car il est bien établi chez le quidam du coin que le 26 mars 1962 c'est l'OAS la responsable et pas les tirailleurs Algériens composés de ralliés de la dernière heure qui ont mitraillé la foule utilisant 1135 cartouches de pistolet mitrailleur, 427 de fusil, 420 de fusil mitrailleur, répondant à ce fameux coup de feu qui était le signal du massacre prémédité, POUR CASSER DEFINITIVEMENT L'ALGERIE FRANCAISE !

Alors OUI, vous désinformez encore à en faire vomir le moins concerné de nos compatriotes, vous qui, cinquante ans après, tuez une seconde fois nos disparus en vous moquant de la douleur de leurs familles puisque vous recevez encore aujourd'hui leurs assassins sur les plateaux de télévision et organisant des colloques avec les tueurs du FLN et leurs complices porteurs de valise dans les villes de France, alors que l'un de leurs descendants direct vient de semer la terreur sur le territoire national !

Le Maréchal Juin avait dit en 1962 que la France était en " état de pêché mortel ", alors aujourd'hui il est injuste que ce soit encore des innocents qui paient le prix de la justice divine qui devrait s'abattre sur ces monstres de duplicité ou leurs descendants !

Alors cinquante ans après, vous les victimes innocentes de cet immonde traquenard d'Etat appelés " accord d'Evian," vous qui nous nous regardez de la haut, nous, réunis devant cette stèle, SACHEZ QUE NOUS NE VOUS OUBLIERONS JAMAIS !!!

************************

Cher Alain,

Bravo et mille mercis pour ce panache de fleurs sur un monument qui représente toute la mauvaise conscience de la France. L'Algérie pouvait bien embrasser tous les destins possibles que ses habitants auraient communément choisis parce que l'Histoire ne s'écrit jamais du jour au lendemain ni contre la bonne foi abusée des peuples. La destinée des hommes s'écrit comme un arbre grandit. Il y faut des décennies et parfois des siècles. Il y faut le temps qui se déroule et la nature qui l'entoure de ses bénédictions et de ses épreuves.

Mais cette stèle célébrée presque dans la clandestinité par quelques mains pieuses et par quelques âmes indestructibles et fidèles, elle est comme cette petite herbe verte qui soulève le béton armé et que le béton armé regarde monter avec l'effroi des tyrans qui vacillent dans le déséquilibre de leur empire inique.

Dans une Algérie française, dans une Algérie où les chrétiens de Kabylie auraient infusé la foi de la Bonne Nouvelle à toute la population de ce pays, le jeune Mohamed Merah serait peut-être devenu le soldat français qu'il avait d'abord souhaité devenir. Il serait peut-être devenu le légionnaire qu'il avait rêvé d'être. Nous avons le droit de penser à ce que la destinée des humains aurait été en Algérie sans le passage, un jour, de l'ouragan de l'imposture incarnée dans la personne de l'invertébré de Colombey.

Les images des "Actualités" du 4 Juin 1958 montrent des femmes musulmanes en train de mettre publiquement le feu à leur voile. Voilà ce qu'offrait le déplacement de De Gaulle en Algérie et le salut promis. Le résultat fut différent. Il fut le contraire de tout cela. Le voile, c'est ici qu'il s'impose maintenant. Avec le Halal, la charia, les mosquées et l'Occupation.

Bilan éloquent de la richesse pour la France. Bilan éloquent du principe de précaution. Bilan éloquent de l'analyse puissante de Sarkozy : "L'islam c'est la finesse, c'est le progrès, c'est la civilisation". Bilan éloquent de l'intégration sans assimilation. Bilan éloquent des " enfilanthropes " de la république laïque et républicaine. Bilan éloquent de l'indépendance algérienne. Bilan éloquent du 19 Mars 62, victoire du FLN contre la France, fêtée par la France des vaincus comme un petit 14 Juillet. Bilan éloquent, oui. La réussite de cette France c'est Mohamed Merah, né en même temps que SOS Racisme et que "Touche pas à mon pote".

Dans les années 80, pour les attentats de la rue des Rosiers, de la rue Copernic, de la rue Marbeuf, les chiens pouvaient se ruer sans mal sur cette providentielle extrême-droite perpétuellement accusée, par les fabricants d'opinions, d'ourdir tous les complots les plus barbares et les plus insolubles. Quel désenchantement quand la racaille mondaine découvre que ni le Che, ni Carlos, ni Abou Nidal ne sont encartés au FN ! Mais les malfaiteurs de l'Opinion ne désarment jamais. Ils accomplissent toujours leur sale besogne. Et les instituts de sondage trop heureux d'annoncer aussitôt que Monsieur Mélanchon vient de dépasser Marine Le Pen. Ah! comme ils auraient défilé dans toutes les villes et les villages de France et par centaines de milliers si le tueur avait été retrouvé avec une fausse carte de faux adhérent du Front National !

Bilan éloquent de l'éducation prodiguée à nos "chances pour la France", le bilan d'un pur produit de cette république qu'ils aiment: Repris de Justice 15 fois interpellé, voleur, voyou, pur rejeton de cette religion d'amour, Merah convoque ces soldats dont il n'a pas été le camarade pour leur tirer dessus. Pur produit de cette France à la Mitterrand, corrompue et confite dans la dévotion antiraciste, Merah traite cette France au 11/43. Il touchait le RSA.

Dans l'école juive ce n'est pas en antisémite qu'il agit puisqu'il est sémite lui-même. C'est en terroriste antisioniste. Il tue des enfants avec le même sang-froid que le firent Ben Bella, Bouteflika et Zorah Drif avec des petits algériens chrétiens, juifs et musulmans d'Algérie. On attend toujours de la part de quelques millions de musulmans dits modérés un défilé géant de protestation contre cet islam qu'ils ne partagent pas. Et ces assassinats militants. Le monde entier les a vus à l'œuvre pour la bavure de deux d'entre eux, imprudemment réfugiés dans un transformateur qui leur fut fatal. La Police aurait du savoir qu'il est interdit de contraindre deux voleurs de vespa à se cacher dans un abri non sécurisé. Des dizaines de milliards d'euros partis en fumée, le galop d'essai des talibanlieusards. Quand les musulmans désapprouvent, ils savent le dire. Pour les 7 morts et le jeune soldat tétraplégique victimes de Mohamed Merah, soldat d'Allah, la France risque d'attendre longtemps ce désaveu public que des non musulmans certifient le plus fort. Les terrorisés persistent à rendre hommage aux terroristes en ne leur réclamant pas cette manifestation nationale monstre de désaveu universel. Ils leur rendent également hommage en leur montrant leur soumission. Au lieu de se contenter de la revendication claire et nette d'anti-sionisme et d'anti-France, le carnaval des cuistres continue de répéter l'antienne de l'antisémitisme et du racisme. Même après un pareil forfait, il est encore question de campagne électorale et de ne pas être capable de la simple exactitude. Mentir sur les attendus d'un terroriste qui les a exprimés par les actes et les paroles, c'est vouloir imprudemment exploiter ce terrorisme. Ce n'est pas beau du tout.

Qui sont les apologistes du Terrorisme que Sarkozy veut poursuivre ?. Qui sont-ils sinon tous les services de l'Etat français qui entretiennent, de la naissance à la mort, les parasites de l'Algérie algérienne en faillite ?

Pour camoufler les complicités et parce que les idiots ne peuvent produire que des idioties comme les pommiers des pommes, toute cette faune religieuse, politicienne, associative, se donne rendez-vous devant des monceaux de fleurs, piétinant le sol où périrent les victimes pour s'entendre une fois de plus sur une escroquerie supplémentaire: Mentir, encore et encore. Parler en chœur du racisme et de l'antisémitisme, parler du nazisme et du terrorisme en général en faisant semblant d'ignorer que ce terrorisme-là qui n'est ni français ni israélien ni allemand ni serbe ni moldave ni poldave, est bel et bien le terrorisme musulman qui tue au moins 50 ... musulmans par semaine dans le monde. C'est ce terrorisme qui tire des scuds sur Israël et dont les médias ne parlent qu'après la riposte de Tsahal.

Bilan éloquent des menteurs de la république: Aucun ne parle de la mort des harkis punis très exactement du même crime inexpugnable d'avoir choisi la France. Merah continue le travail de Ben Bella et de Bouteflika, ces assassins parvenus que Messieurs Hollande et Sarkozy prennent dans leurs bras. Ces assassins dont Merah n'est que la reproduction miniature et que toute la Gauche et l'extrême Gauche armaient et soutenaient. Bilan éloquent de la république après les splendides feux d'artifice de l'hiver 2005, ce jeune Français d'origine algérienne, pur produit de la faillite de l'Algérie algérienne de Monsieur De Gaulle, exportée en France comme un droit naturel, comme un devoir, comme une obligation que les Français devront jusqu'à la fin des temps.

Mélanchon, Artaud et Poutou absents aux funérailles des soldats Harkis martyrs de leur engagement français. Mélanchon, Artaud et Poutou, déserteurs publics de la cause nationale, fraudeurs de la Nation. Dignes héritiers de Marchais, de Thorez et de Doriot.

Le terrorisme auquel De Gaulle a livré l'Algérie après avoir embastillé, exilé, fusillé et persécuté tous ceux qui n'avaient pas accepté le bon droit de ses mensonges est devenu un label de qualité internationale. "Je vous ai compris" est entré dans le langage commun. Un langage qui identifie le Français sur la scène internationale. "Je vous ai compris, je vous l'ai bien mis." Voilà la figure de l'honneur national. On connaissait le mot de La Palisse, on savait la devise d'Henry IV, on connaissait le mot de Cambronne. La formule gaullienne, devise des spoliateurs et résumé référencé de la belle arnaque réussie. Merah n'est rien d'autre que le fruit de cette fumisterie.

Alors Monsieur Sarkozy et Monsieur Chirac qui doivent leur carrière politique au Soldat Inconnu de l'Etoile ne peuvent devenir historiens ni justiciers puisqu'ils sont politiciens. Ils étreignent donc publiquement Bouteflika en l'hospitalisant dans l'hôpital militaire où mourut le Général Salan. Hollande, dont le père fut inquiété pour sa participation à l'OAS, se fait photographier bras dessus, bras dessous, hilare, avec le terroriste majeur, Ben Bella. A Marseille Gaudin n'est pas de reste, l'inverti célèbre la poseuse de bombes Zorah Driff comme s'il recevait Mère Teresa. Et Delanoé qui n'a plus entendu parler de Carême depuis qu'il était Petit Chanteur à la Croix de Bois fait annoncer le Ramadan dans Paris par des milliers de panneaux municipaux lumineux. C'est Clemenceau qui disait que le meilleur moment de l'amour, c'est l'escalier.

Alors avec quel regard un Français d'Algérie, vaincu par les mensonges de De Gaulle, vaincu par les barbouzes, vaincu par les terroristes hissés aux nues par la célébration du 19 Mars et par tous les acteurs gaullistes, socialistes et communistes de ce génocide de la Civilisation, peut-il regarder couler les larmes des pleureuses professionnelles de la classe mediatico politique après les agissements de ce Ben Bella toulousain infortuné, puisque brisé net, dès l'envol, tel Amirouche, dans son élan anti-français ?

Ce regard n'est ni le regard du désespoir ni même celui de la vengeance satisfaite. C'est celui qui voit tomber la pluie sans étonnement. Quand les nuages ont longtemps pesé sur le ciel, ils finissent par s'éventrer. Quand on a survécu déjà à un déluge de ce genre, on n'a pas trop de mérite à être un peu prophète. Tant pis pour les jeunes loups et les vieilles buses qui ne veulent rien entendre. Tant pis pour les météorologistes stipendiés qui répètent que c'est la Brise Marine qui contient le collapsus. Le cumulo-nimbus qu'elle leur réserve un jour sera celui d'un autre raz de marée. Pour l'instant ils se contentent encore de mentir, de mentir, de mentir en bons et dignes héritiers de celui qui se servit du Général Salan pour s'emparer du pouvoir et jeter le Général en prison. Tout se paie. L'Histoire n'est pas pressée. Les exorcistes des fantasmes bruns sont à l'ouvrage. Ils masquent par tous les mensonges possibles le vert et blanc qui envahit l'espace de notre vie par le vert-de-gris qui restera le spectre de leur héroïsme raté et de leur trouille maquillée.

Comme ces phares qui continuent de clignoter dans les brouillards les plus opaques, la stèle des fusillés de l'Algérie française, maintient le cap des rares survivants du naufrage. Cette stèle marque la ligne de flottaison de la civilisation. Il y a cinquante ans quelques milliers de Français ont voulu sauver le poste avancé d'un monde qui ne croyait déjà plus en lui et qui venait de nouer son sort à celui de l'usurpateur dément. Ces quelques milliers parmi lesquels le successeur de Jean Moulin tentèrent une ultime mutinerie. Mais l'Histoire ne repasse pas les plats. La Bataille de Lépante ne s'est pas reproduite. Ils furent broyés par la vindicte du Massacreur de la rue d'Isly et par la très balnéaire indifférence de tout un peuple.

Survivants de la lucidité et d'un drame qui est désormais écrit et irréversible, ces courageux combattants honorent leurs camarades sacrifiés devant cette très noble stèle. Avec cinquante années d'avance sur l'Histoire, les combattants de l'OAS savaient le basculement fatal du monde si la France, fille aînée de l'Eglise, renonçait à sa mission. Ils savaient alors que le 19 Mars ne serait secrètement que l'anniversaire du retour chez Maman des trois quarts des militaires contraints et forcés de défendre un pays qu'ils n'aimaient plus depuis longtemps. Ils savaient aussi que pour les guerriers d'Allah cette conquête n'était qu'un pas de plus dans l'accomplissement de sa volonté de convertir le reste du monde de gré ou de force.

Cette stèle est le fanal de l'espérance des hommes libres. Elle est la mémoire des héros d'hier. Elle est aussi la référence et la force des héros d'aujourd'hui et de demain.

Honneur à ceux qui l'ont érigée dans la Foi, dans l'Honneur et dans la Fidélité.

Merci Alain.

Guy ROLLAND

- Résidence le printemps n° 41 - 2, avenue des Tilleuls -

- 81600 - GAILLAC

05 63 421 588 / 06 74 445 946

|

|

1er Mars 1962… Mers El-Kébir

L’assassinat de la famille Ortéga

|

« Aucune cause ne justifie la mort de l’innocent. Si je peux comprendre le combattant d’une libération, je n’ai que dégoût devant le tueur d’enfants »

(Albert CAMUS)

Le printemps était revenu, avec ses éveils de sève, les gouttelettes vertes et les blanches éclosions des fleurs au bout des branches. C’était le retour des papillons, des oiseaux, de la vie. Tout reverdissait comme par enchantement ; les mimosas, fleuris à profusion, ressemblaient à d’énormes bouquets dans lesquels les colibris chantaient de leur toute petite voix douce, pareille à la voix des hirondelles qui jaseraient en sourdine. Et la nature s’était tant hâtée d’enfanter tout cela, qu’en huit jours elle avait tout donné…

Pourquoi tant de hâte ? Savait-elle alors que c’était là son dernier printemps ?… Voulait-elle offrir une ultime vision de Paradis à ceux pour qui le glas allait sonner ?

Le 1er mars 1962, tombait un jeudi. Il faisait le temps même de la vie, le temps qu’on imagine pour le Paradis. Un air doux et léger, un ciel aux profondeurs bleues à qui le soleil réservait sa plus fastueuse débauche de lumière, une senteur subtile de jardin laissait supposer une journée radieuse…

Il était environ 11h, un groupe de Musulmans fit irruption dans la conciergerie du stade de La Marsa, à Mers El-Kébir, tout près de la base militaire. Dans une véritable crise de folie meurtrière collective, ces hommes s’emparèrent de la gardienne, une européenne de trente ans, Mme Josette Ortéga et, sans la moindre raison, à coups de hache, la massacrèrent. Couverte de plaies affreuses, dans un ultime effort, elle tenta de s’interposer entre les bourreaux déchaînés et son petit garçon, mais en vain. Les tortionnaires déments frappèrent encore sous les yeux horrifiés du petit André, quatre ans, puis quand il ne resta plus qu’une loque sanguinolente, ils se saisirent de l’enfant et lui broyèrent le crâne contre le mur.

Alors que, leur forfait accompli, ils s’apprêtaient à partir, ils aperçurent la fillette, Sylvette, cinq ans, qui venait du jardin, les bras chargés de fleurs. Aussitôt l’un des hommes se jeta sur elle, la roua de coups puis, la saisissant par les pieds, lui fracassa la tête contre la muraille.

Quand M. Jean Ortéga, employé à la direction des constructions navales, franchit la grille du stade, le silence qui régnait le fit frissonner. D’ordinaire, ses enfants accouraient, les bras tendus dans un geste d’amour. Une angoisse indéfinissable le submergea. Il approcha lentement, regarda autour de lui… puis, là, dans la cour, un petit corps désarticulé tenant encore dans ses mains crispées des géraniums, la tête réduite en bouillie, une large flaque de sang noirâtre tout autour.